書名:「盼望是安樂死的更好選擇 – 從中國與西方傳統文化角度來看盼望」

作者:趙洪鍠醫師、基督徒(院牧、教牧關懷輔導員、CPE 臨床教牧培訓督導候選人)

資歷:醫學博士(婦產科)、神學與心理學博士。第一位積極將西方的臨床教牧培訓Clinical Pastoral Education (簡稱CPE) 帶進中國的院牧;為時十多年(2004-2015)。參面書Facebook 和 Youtube 的 Philip H Chiu.

摘要:

請問什麼可促使活在痛苦中的末期病患者繼續活著,而不選擇安樂死(醫師協助的自殺)?本書的主要目的是希望能給他們一個更好的選擇、藉著盼望來鼓勵他們積極活下去。在中國,許多農民和“都市貧民”在患上絕症時都處於兩難境地:一方面,他們負擔不起頻頻看醫師來止痛的費用;而另一方面,他們雖然很想醫師來協助他們了此殘生,但在現時的中國,安樂死還是不合法的。從作者多方面的臨床經驗和跨文化的學科綜合研究,表明了盼望似乎特別適合幫助這些處在水深火熱的末期病者、支持他們如何處理生老病死這些問題。

書本的第一章概述了中國衛生保健近年來所面臨的挑戰。第二章是通過作者的個人訪談,描述了在今日中國的絕症病患者是如何過活,並且他們是如何憑著文化信仰、個人强項和價值觀尋找到生活意義和盼望。第三章是從西方傳統哲學的角度來探討一些受訪者所提出的問題,例如:我的人生意義是什麼?第四章是描述盼望在跨學科的論壇上,表明了不同的維度,並且展示出盼望是人生中最先發展的美德(其次才是意志),所以盼望具有獨特的能力來成全絕症病患者的需要。第五章是探討一下,關顧者致力於 “培育臨終病者的盼望” 是否在情在理説得通、行得通。最後第六章概述了關顧者如何使用不同的方法來培育盼望,並且如何適當的尊重病患者的個人尊嚴與獨特文化背景。總而言之,當臨終病者仍然有盼望之時,他們會繼續從事生活,不至於考慮到安樂死這個問題。結論是:有盼望就有生命;比起安樂死,盼望是更明智的選擇。作者應當在此聲明,因爲作者本人是基督徒,又是西醫和院牧,所以這論文對文獻的傳譯可能帶有某程度的偏見和傾向,請讀者明鑒。

序言:

作者曾在中國一家規模頗大的城市醫院做了15個月的心靈輔(導)關(懷)員(西方稱之為院牧)。在醫院的腫瘤科所接觸的病者有不少都是身患絕症。他們忍受著頑固的疼痛和苦難,實在令作者感到非常難過。他們很想醫師協助他們了此殘生,因為他們實在負擔不起昂貴的緩解疼痛醫療費用。他們可謂進退兩難。一些人已用盡積蓄在醫療上,甚至陷入沉重的債務中;這造成了相當大的家庭經濟負擔。如果再堅持下去,不止意味著個人尊嚴受損、身體在疾病的蹂躪下日漸敗壞,而對家庭來説,也會帶來更多的債務和負擔。他們想死,但不確定如何才能有尊嚴地結束自己的生命。他們知道作者既是醫師,又是心靈輔關員,不時都問作者有關“安樂死Physician-Assisted Suicide PAS”的事(這概念在中國已流行很久),希望能為他們提供建議,甚至幫助他們達到這個“好死”的境況。這使作者也進退兩難。第一、安樂死在中國仍然是不合法的。第二、作者的基督教信仰和醫師身份(曾對希波克拉底誓言Hippocrates oath作過承諾)不允許做這樣的事,盡管作者非常同情他們的處境。要知道,不論任何形式的自殺都會引致嚴重問題:如倫理、社會文化、政治、法律、心靈和關係的多種問題。在這書中,作者建議另一個可能是更好的選擇:就是在適當的環境下,培育病患者盼望,作為一種介入性的應對策略,鼓舞起病者的求生慾。作者認爲:有盼望就有生命。

與這核心問題有關的背景

中國是一個正在多方面轉型的國家。在進入二十一世紀的當下,驚人的經濟增長帶來不少繁榮,但成本也實在不輕,形成貧富差距越來越大。中國從國營企業過渡到自由企業的過程裏,使不少國民得不到足夠的醫療保健,因爲這些在過去都是由國家幫助提供的。當患有絕症之時,貧窮的人往往負不起醫院昂貴的治療和緩和醫療費用。他們也沒有任何善終關懷服務hospice program來減輕他們的痛苦; 家裡又很多時沒有提供他們足夠支持的人。難怪越來越多病患者對安樂死表示興趣。在西方一些國家(如荷蘭、比利時等)安樂死已成合法,但中國到目前爲止還沒有。作為一位已退休的美籍華人醫師和一位基督教牧者,作者對這些病患者深感同情,並常常想著,我怎樣幫助他們呢?我覺得無奈、覺得自己無用。我問自己,我是否真正理解他們呢?他們對苦難和“好死”又怎樣看?在中國,這些絕症病患者是怎樣過活的呢?他們的家人又是怎樣照顧這些親人呢?是什麼支撐著他們?他們活著的理由又是什麼?牧者與其他關顧者怎樣才能更好的支持他們呢?

論題與論點

當我看到這些絕症病患者在身體上、情感上和財務上遭受到難以想像的痛苦時,我多次問自己同樣的一個問題:是什麼促使這些百端受盡折磨的人選擇繼續活下去(而不是自殺)?當維克托·弗蘭克爾Viktor Frankl被囚在納粹奧斯威辛Auschwitz集中營時,他也問同一問題。他發覺答案是要“有堅强的意志來尋找生命意義。”這意念和意義幫助他和其他囚犯繼續活下去。基於這概念,我認為培育盼望可以幫助絕症病患者對生活保持積極的態度,讓他們繼續參與日常生活,即使在最黑暗之時。盼望允許人投射到未來積極的意義。作者個人認為,當末期病者認真考慮安樂死之時,盼望或者可能阻止他們這樣做。神學家詹姆斯·科恩James Cone 有云,“沒有盼望,人就形同死了。”

抱著盼望是一個過程:不僅是一個體驗過程,也是一個互動(愛和支持)過程、屬靈(信仰和信任)過程、和理性(思維和行動來達成目標)過程。 這四維度的盼望似乎特別適合處理絕症病患者普遍存在的四項存活關切:即生活無意義meaninglessness、孤立isolation、無依據groundlessness和死亡death。盼望也是人類生命周期中發展最早的一項美德(或强項)。如果真是力上加力,這便意味著盼望是所有其他美德(或强項)的基礎。

作為看法或觀點,盼望也可以戴上不同顏色的眼鏡來觀望未來。因此,不同的傳統文化和境況會帶出不同的看法。中西兩方對於盼望和意義的觀點可能會不同,但雖然假設和預設有不同,但卻可以相互補充和學習。作者熱切的希望這交流會幫助絕症病患者有多些選擇,應對他們的痛苦和苦難,實現他們自己定下的優質生活因素。

綜上所述,本文論証了以下幾點:(1)基於弗蘭克爾的積極尋找生存意義,以及盼望的獨特四維(包括其有關生活體驗、人際關係、精神寄托、與理性思維四種特質),作者認為盼望可以幫助絕症病患者保持積極的生活態度。即使在最黑暗之時,也不必考慮自盡這一回事﹔(2)盼望具有獨特能力來處理臨終病者的存活關切,把盼望寄托在有意義的體驗、親朋的信任和愛、信仰和屬靈上的支持、和理性的處理(包括思維和行動)﹔(3)盼望並不是隨意加諸於對方的一類東西,而是一種有滲入性的積極態度或美德,是可以從關顧者實踐而作爲模範來培育出來的,好得病患者加强對未來的盼望﹔(4)關顧者需要堅定不移的一心一意將盼望注入信任和關愛的環境中,並且遵守對病患者的承諾﹔(5)培育盼望需要考慮到被關顧者的文化背景和社團因素。

研究方法

本研究的主要方法是文獻綜述和批評性分析,並且進行臨床訪談來補充文獻分析。研究問題有二:(一)在當今中國,絕症病患者若負擔不起醫療費用,無法獲得足夠的疼痛緩解時,他們和他們的家庭關顧者之生活是怎樣過?(2)家庭和專業關顧者還可以發揮什麼作用?他們又有什麽需要?關於這兩個問題,我特別對盼望所扮演的角色感到興趣。作者在中國的臨床經驗包括實地訪談,深切的了解絕症病患者的經驗,再憑著文獻回顧和文化背景的考慮,確定最適宜和最有效的關顧輔導方法,幫助病患者尋找個人的生命意義、存活原由,以及培育盼望。

作者在華南,因爲個人和專業關係,有機會接觸到不少病患者、醫師、心靈關顧者和咨詢師。在2007年10月至2008年1月期間,作者採訪了總共23人。其中15人患有絕症,5人為其親屬,3人為關懷輔導員(1名道士、1名佛教醫師和1名伊斯蘭教教長Imam)。在這些採訪中,問題主要是開放式的問題(即是避免對方可以用是或不是來回答),鼓勵被訪者傾述他們的心事和故事。採訪者對盼望的任何暗示都是含蓄的。一般來說,訪談牽涉三個問題:(1)你可否描述一下你對苦難的理解嗎?它對你意味著什麼?(2)你的經歷會影響你(或你的家人)嗎?(3)在處理這病時,你(或你的家人)如何看生死?在聆聽回答之時,採訪者特別注意什麽是影響對方痛苦的因由、干預因素、和情境等各方面,並且對方是如何應對和後果又是如何。每次訪談結束後,作者都會在一小時內寫下簡短的筆記來記錄,並且在24小時內在電腦上記錄每次訪談的總結,盡量忠實地引用被訪者的陳述(見附錄)。所聽到的都會適當地加插在文章中來說明綜述文獻所提及有關生命意義和盼望的觀點,祈望匯集中西資源來幫助這些病患者渡過難關。

作者也應該同時指出,這些臨床經驗訪談並沒有按照正式的經驗標準來進行。要知道,盼望是否對絕症病患者有利還未經實証檢核。這有待將來更多的研究來確立其有效性。由於中國政府對宗教研究有所保留,所以作者沒有採用嚴格的實証標準,除非得到政府的承認和批准。今天國家所認可的三個外來宗教是中國愛國天主教會、三自愛國基督教會、和中國愛國伊斯蘭會。佛教和道教是國家正式承認的兩種傳統信仰,而儒學在中國是被視為一種哲學而非宗教。

這書可應用之處有幾方面:除了直接與絕症病患者及其家屬對話之外,此書還可作爲教牧關懷和輔導的培訓教材。牧者(如教會牧師、醫院院牧等)、傳道人、教會同工、甚至醫師、護士、社工等人(尤其是致力於善終關懷服務的人員)都會閲後得益。作者真的盼望這項研究受到中國衛生局保健政策制定者的關注,使他們持續的與醫療人員、屬靈領袖和關顧者保持對話,好使我們可以為所有相關的病患者提供最好的善終關懷,而不需要考慮到選擇安樂死。

Table of Contents 本書目錄

Introduction 序言

Chapter 1 第一章:Health Care in China中國的衛生保健

Overview概觀

Economic and Social Change經濟和社會變化

Demographic Change人口變化

Medical Need among the Elderly老年群體的衛生保健需求

China’s Strategy in Managing Transition國家如何經營轉型的策略

Evolution of Health Care in China近代中國衛生保健的演變

The Period Between 1949 and l965; 1949年至l965年文革前夕

The Period of the Great Cultural Revolution 1965-1978年文化大革命時期

Problems of the Traditional Health Care System傳統衛生保健的問題

Health Care Reform (from 1980s) 衛生保健改革(從20世紀的80年代開始)

Emergence of Basic Health Insurance (urban) 城市基本醫保的出現

Reform in Cooperative Health Care (rural) 農村合作社的醫療改革

Current Management of Health Care衛生保健設施管理的改變

Fiscal Decentralization財政分權

Financial Responsibility System財務責任制

Government’s Price Reform政府的價格改革

Evaluation of Health Care Reform since 1978 自1978年以來衛生保健改革的評價

Overall functioning of China’s health care delivery system中國衛生保健 系統的整體功能

Disparities between China’s Rural and Urban Areas中國農村和城市地區間的差

Equity in Accessing China’s Health Care公平使用衛生保健服務

Summary概要

Chapter 2第二章: Living Through Terminal Illness in China絕症病患者在中國如何生活

Chinese Perspectives on Suffering中國人對苦難的看法

Chinese Cultural Beliefs中國的文化信仰

Uncontrollability世事難以控制

Ubiquity of Change世事變幻無常

Fatalism宿命論

Dualism自然界的二元性(陰與陽)

Collectivism集體主義

Utility of Efforts有毅力就有成果

Strengths and Virtues in Coping應對生活滄桑所帶來的强項和美德

Chinese Perspectives on Life and Meaning of Life中國崇尚的人生觀與生命意義

Chinese Perspectives on “Good Death” 中國人對 “安樂死” 的看法

Chapter 3 第三章:Western Philosophical Perspectives on Meaning of Life西方哲學思想如何看生命的意義

True-World Philosophy哲學上的所謂真實世界

Continental Philosophy歐陸哲學

Quality of Life生活質素

Search for Existential Meaning探索生存意義

Critique and Discussion批評與討論

Implications for the Terminally Ill對臨終病人的影響

Chapter 4第四章Hope 盼望

What is Hope? 什麼是盼望?

The Earliest Virtue盼望是人生中最早有的美德

Development盼望的發展過程

Chinese Perspectives on Hope中國人對盼望的看法

Western Perspectives on Hope西方人對盼望的看法

Dimensions of Hope盼望的四维

Christian Theology of Hope基督教神學看盼望

Grounding in Scripture基於聖經的盼望論

Contemporary Theology of Hope基於現代神學的盼望論

Critique評論

Pastoral Theology of Hope教牧神學看盼望

Summary and Discussion總結和討論

Chapter 5 第五章:Is Fostering Hope Justified in the Terminally Ill? 與臨終病者培育盼望合理嗎?

Ethical Consideration倫理方面的考慮

Existential Consideration存活方面的考慮

Meaninglessness and Hopefulness生命毫無意義與盼望的關連

Isolation and Hopefulness孤立與盼望的關連

Groundlessness and Hopefulness無所依據與盼望的關連

Death and Hopefulness死亡與盼望的關連

Research Consideration關乎盼望的臨床研究

Biology of Hope生物學與盼望的關連

Chapter 6 第六章:Fostering Hope in the Terminally Ill在身患絕症的病者中培育盼望

General Considerations總則

Cultural Considerations文化的考慮

Role of Physicians醫師的角色

Role of Hospice Programs善終關懷服務的角色

Role of Pastoral Caregivers教牧輔關者的角色

Where there is Hope, there is Life有盼望就有生命

Appendix: Interview Data附錄:訪談資料

Bibliography參考書目錄

Acknowledgments 鳴謝

作者非常感谢 Professor Kathleen Greider, Professor Ellen Marshall 和 Professor Samuel K. Lee三位教授在南加州克萊蒙特神學院(CLAREMONT SCHOOL OF THEOLOGY)的督導,更多謝神學院的Professor William Clements 和橙縣華人浸信會之奬、助學金的幫助方能完成這博士學位。在這多年的學習中,内子趙陳煖儀一直在我身旁幫助我,令我一無所需、專心向學。爲此我要向這些導師和親友衷心致敬。

第一章

中國的衛生保健

概觀

中國現正處於轉型期: 經濟從中央管制轉向市場體制; 從農村社會轉向都市化和工業化的社會; 從閉關自守轉向歡迎整個世界來北京參與2008年的夏季奧運會。國內通信與全球通信也發展奇速。隨著其它的轉變,年齡結構和國民的衛生保健需求也正在轉型。雖然中國現在是全球經濟增長最快的國家,但這快速的經濟增長並不均衡,導致貧富懸殊。這差異可以在今天的衛生保健業界得以體現。

據官方統計,中國仍然主要是一個農村社會。然而,在過去的二十年來,都市的人口比例大幅增長。

表一:都市人口的增長趨勢(1980 – 2000年)

年份 | 全國人口 (百萬) | 都市人口 (百萬) | 比例 (百份率 %) |

1980 | 987 | 191 | 19.4 |

| 1985 | 1,059 | 251 | 23.7 |

| 1990 | 1,143 | 302 | 26.4 |

| 1995 | 1,211 | 352 | 29.0 |

| 2000 | 1,266 | 458 | 36.2 |

在2000年,有4.58億人登記為市區的永久居民,佔全國人口的百份之36.2(見表一)。

在1980年,中國有223個城市,其中有15個超過一百萬人口。在2000年(二十年後),中國有663個城市,而其中超過一百萬人口的卻有41個(見表二)。[1]

表二:以城市人口分類的中國城市數目

| 城市人口 | 1980年 | 1991年 | 2000年 |

| 超越二百萬 | 7 | 9 | 14 |

| 一至二百萬 | 8 | 22 | 27 |

| 0.5-1.0 百萬 | 30 | 30 | 53 |

| 0.2-0.5 百萬 | 72 | 121 | 218 |

| 少過 0.2 百萬 | 106 | 297 | 352 |

| 總共 | 223 | 479 | 663 |

這些變化部份是來自農村人口移居城市的結果,也部份是來自農村和城市地區的重新劃分。

戶口註冊對一個家庭成員來説意義重大,因爲戶口會對居民權利,例如就業和獲取社會福利,影響極大。農村人口遷移到城市,需要得到官方認可和重新註冊,從農村戶口轉到非農村戶口。如果沒有這登記,移民將很難在城市中有就業保障和醫療福利。在城市居民之中,這些沒有登記的移民,雖然還未知其確實數目,但已成為一個重要的比率。

經濟和社會變化

中國過往二十多年來的持續經濟增長導致了人均每年可支配的收入急速上升,從1978年的RMB(人民幣)343元上升到2000年的RMB 6,280 元(約一千美元),[2] 引進了消費模式的變化。這劇變可以在家庭彩電數量的增加看到:從1985年至2000年,憑每城市一百戶來計算,彩電數量從17.2部增至116.6部。在城市居民中,即使是在最貧困的百份之十家庭,100戶中也有99部電視。在2000年中國總人口中百份之93.7都擁有電視,這就足以證明通信也隨著經濟增長而劇增。許多商品和服務廣告,包括與健康有關的,都在電視、無綫電廣播和文字媒體上出現。這普遍影響到大衆的期望。

然而,經濟增長並沒有均勻地分佈。中國東部地區的開發速度遠遠超過西部。在2000年,國内的人均生產總值(GDP PER CAPITA)可以從貴州(中國西南部)的RMB 2,662偏差到首都北京的RMB 22,460不等。[3] 此外,不同地區還有實質上的經濟福利差別。在2000年,城市中最貧困的百份之十家庭衹有每年RMB 2,678的人均收入,與最富裕的百份之十家庭 [4](每年人均收入RMB 13,390)還有一大距離。這失衡產生不少影響,包括富裕群體的消費模式間接影響著大衆預期的生活方式。

近年來,一批一批城市貧民已經出現,其中包括失業者、部份就業者、殘疾者,退休者,和那些被解僱而下崗者。這不斷增長的經濟失衡在某程度上與就業類型日益多樣化有關。在 1980年,大多數城市的雇主都是國營或集體企業。在2000年,這兩類企業已經走下坡,受僱於私人企業的人數卻增加至一千二百七十萬(相比1995年的四百九十萬),而個體戶更超過二千萬人(見表三)。[5]

表三:城市就業人數(按僱主類型而分)

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年

(百萬人)(百萬人) (百萬人) (百萬人) (百萬人)

| 國有企業 | 80.2 | 89.9 | 103.5 | 112.6 | 81.0 |

| 集體企業 Collectively-owned enterprises | 24.3 | 33.2 | 35.5 | 31.5 | 15.0 |

| 私人擁有的公司 | — | — | 0.6 | 4.9 | 12.7 |

| 個體戶 | 0.8 | 4.5 | 6.1 | 15.6 | 21.4 |

在八十年代中期,政府引進勞動合同,取代了國有企業保證“工作直到退休”的政策,使到這些國有企業在蝕本時可以裁員下崗。因此,雖然國家統計自1997年以來,一直引述城市失業率爲百份之3.1,[6] 但如果把下崗的人數包括在內的話,1999年的失業率實則是百份之6.99。[7] 雖然女性下崗的總數沒有在比例上高超男性,但因為她們還構不成一半勞動力,所以她們的失業率實在比男性高。這些下崗者,連同其他失業者和殘疾者,構成了“城市貧民和弱勢群體”,處於社會等級的最底層。[8]

不錯,中國政府定下了城市地區最低的生活保障標準,好讓那些入息低於這標準的市民有權領受社會的經濟支持。據負責監督“城市貧民和弱勢群體”的民政部2000年調查結果,約有一千四百萬市民的入息是在當地的貧困線以下,而其中每年個人平均收入可以從 RMB 1,680元偏差到RMB 3,828元不等。貧困線是反映生活費用,也反映著市政府能否補充低收入與生活費的差異。此外,貧困線在城市範圍内的鄉郊實際上是比平均貧困線還要低得多,並且越來越多人的收入僅僅在貧困線之上。這展示出有相當數量的國民是貧民或即將陷入貧困的危險。這對國内的衛生保健具有重大意義。

人口變化

在同時,中國人口的年齡結構也在迅速變化。隨著積極的計劃生育政策、經濟和社會發展的相關因素、再加上不斷上升的平均壽命,導致年輕人口(十五歲以下)比例的下降、和年長人(65歲以上)的比例上升。1964年的年長人比例是百份之3.6,到2000年已增加到百份之7.0(見表四);而超過75歲以上的比例,也從1964年的百份之0.8增加到2000年的百份之2.2,即兩倍有多。這人口老化現象預計將會持續。這將會對中國未來的衛生保健有顯著的影響。

表四:中國的年齡結構(1964至2000年)[9]

| 年齡 | 1964年 (%) | 1982 年 (%) | 1990年 (%) | 2000 年 (%) |

| 0-14 歲 | 40.7 | 33. | 27.7 | 22.9 |

| 15-65歲 | 55.7 | 61.5 | 66.7 | 70.1 |

| 65+ 歲 | 3.6 | 4.9 | 5.6 | 7.0 |

| 75+ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 2.2 |

老年群體的衛生保健需求

衛生保健需求的定義包括健康欠佳的存在,但也包括有效治療方法的存在。[10] 衛生保健需求的程度是視乎個人生理和心理的健康情況、視乎病患者對自身健康的期望、視乎能否找到有效的治療措施、和視乎社會能否安排適當的角色來提供病者醫療服務和家庭護理。根據這個定義,衛生保健需求是基於疾病的負擔和社會的共識來決定有關各種支持病者的需要。這兩個元素在中國看來似乎正在改變中。

在中國各城市,老年人的醫療費佔了頗大的比率。先進的市場經濟數據提示,隨著年齡的增長,平均醫療費用也迅速的增加。[11] 超過七十五歲的病者尤其是需要昂貴的醫療保健。其中一個原因是由於老年人疾病的性質,例如流行在年長人的心血管病、癌症、以及慢性疾病。[12] 另一個原因是家庭結構的改變,令到家庭成員不能或不願照顧家裡生病的親屬。[13] 老人家昂貴的醫療費用,給予家庭關顧者(大多數是留在家裏不出外工作的婦女)沉重的負擔。

國家如何經營轉型的策略

國家經營經濟轉型的策略是採取高度財政分權。[14] 在收入方面,各級政府都可以收稅。保留了大部份的稅收後,便根據複雜多變的規則來轉付上級。此外,市或縣政府除了稅收外,也可以有大量別的資源。許多地方政府都擁有自身的企業來支付利潤或管理費。有些還擁有土地和收取地租。有了這個收入,地方政府的自主權可以很大,可以自由決定如何使用這“預算外的收入”。在這種財政分權下,地方政府可以自1980年代初開始,自由決定分配多少錢或多大的補助來支持當地的醫療機構。國家的衛生部已授權這權力給地方政府;同時,每一級政府衹需要監督比它低一級的政府。

這種財政分權有兩個重要的影響。一方面,它導致了地方政府中越來越大的資源差距:一些地方政府擁有非常豐厚的收入,而其他卻衹能勉強支付工資。另一方面,這財政分權給予地方政府很大的資源控制權,也限制了上級政府同樣的權力。

值得注意的是中國政府垂直的行政級別,從中央延伸到地方行政。地方各級政府都是或多或少地複製中央層面的結構; 例如各區或縣(甚至更高的各級地方政府)都有衛生處,不但要向當地政府交代,亦要向比它高一級的衛生處交代。在每一個行政級別,都有醫院、預防性服務、醫療機構、和健康培訓學校,而其中大部分培訓學校是直接由相應的衛生處來監督。這平行垂直通道的組織有優點、也有缺點。它建立了緊密的問責制,並且從基層建立了非常有效的預防性保健方案。此外,緊密的問責制使地方政府的衛生處很難偏袒自身的醫護人員。然而,這個系統最終產生了無數與健康相關的委會、部門和機構來托管規劃、服務、監管、問責與融資。

在如下的表五,可以看出這種高度官僚作風是很難規劃出連貫性的衛生保健發展策略。再者,這系統更是一個協調的噩夢,剩下國家民政部與各省(或省下級)的民政部門作爲“城市貧民和弱勢群體” 的安全網。

表五:對“城市貧民和弱勢群體”的醫療保健有影響力的政府機構 [15]

規劃方面 – 歸國家開發計劃委員會來負責監督制定醫療保健政策。它還負責落實五年期的區域衛生規劃。

服務、財政、監管和問責幾方面 – 歸國家衛生部負責。

雖然國務院是負責衛生改革,但因它也負起經濟和社會改革的責任,所以在國務院授權下,衛生部全面領導地方政府的衛生部門達到預期的服務績效:即每年預算有足夠財源來補助政府的衛生設施(包括公共衛生)、落實政府僱員的醫(療)保(險)、並管理和監督所有政府或私營衛生機構和醫療服務人員。

其他的監管與問責 – 歸有關的委會或部門:

•國家發展和改革委員會(前身是國家開發計劃委員會)有物價委會來制定醫療服務和健康商品的價格,故此在省、縣和市級都有類似的物價局。

•國家人事部是負責管理公務員和有公職的技工。

•勞動和社會保障部是管理帶有公職的半熟練和非熟練工人。該部門成立於1997年,開發了中國的社會保障體系和城鎮職工的基本醫保。

•國家藥品管理局的成立,是發展與藥品有關的條例、批准新藥的使用、並監督中國的所有藥品有效和安全的使用。最初成立是歸于國家衛生部,但現在已經成為一個獨立的政府機構,在省和以下都有相關部門來執行同一的職責。

財政方面 – 除了由國家衛生部與勞動和社會保障部負責以外,還有國家民政部和以下各級的民政部門提供安全網給“城市貧民和弱勢群體”。

到目前為止,我們已經看到中國是如何通過一個高度分權化的財務政策和高度官僚制的政府來管理人民的衛生保健。正如前面所提到的,兩者各有優點、也有缺點。在應對國民的衛生保健需求方面,成功的程度究竟有多高?就讓我們現在來看看近代中國的衛生保健從中華人民共和國成立到現在的演變吧。

近代中國衛生保健的演變

近代中國衛生保健的歷史大致可以分為三個階段:(1)從中華人民共和國1949年成立到1965年文革前夕; (2)從1966年至1977年文化大革命時期; (3)從1978年經濟改革開始到現在。

1949年至l965年文革前夕

當中華人民共和國在1949年由中國共產黨成立之時,中國繼承了有待發展的衛生制度。[16]

提供衛生保健的人物主要是使用草藥、針灸和中國傳統醫療方法來治理病人的中國傳統醫師(中

醫)。西醫數量相對較少,主要是在市區的醫院工作。

在1951年新政府國務院舉辦了第一屆全國衛生會議,宣佈了以下的衛生政策:[17]

•醫療服務必須是為勞動人民(工人、農民和士兵)而設

•預防必須勝於治療

•醫療服務必須結合中國傳統和西方醫術

•醫療服務必須配合人口的移動

從20世紀50年代初至1965年文化大革命開始之前,現有的醫療設施進行了翻新;每個城市和市區都有新的“人民醫院”和預防性的衛生設施。一些工業,例如採礦、鐵路和電信與軍事組織都設立了自己的醫院;到了1965年,位於市區和附近的醫院數目已達1500左右,[18] 都是為這些行業的在職員工和家屬服務。此外,幾乎每一個政府機構、企業和學校都有健康診所來提供很基本的預防和治療服務,也有培訓護理人員在社區診所服務,作為第一線的衛生服務員。因此,市區的衛生服務網絡有大大的擴展。

同時,培訓能力也有迅速的擴展。醫學院和藥劑學院的畢業生數目從1949年的1314增長到1965年的22,027。因此,到了1965年,中國的西醫數目增加了五倍,而藥劑師的數目也從近乎零上升到8000。[19] 即使政府不斷努力部署更多的專業衛生人士在農村服務,但大部份的醫生和藥劑師都是在市區的醫院或衛生設施受僱。

應該指出的是,在20世紀的50年代和60年代初期,中國的市區衛生保健發展主要是跟隨蘇聯採用的模型,直至中國和蘇聯之間的友誼結束。因此,從20世紀50年代到90年代中期,大部份被僱的市區居民都是受益於50年代的傳統衛生保健系統,直至90年代中期的衛生保健改革。具體來說,這傳統衛生保健系統的管理是通過兩種不同的保險體系:(1)政府資助的衛生保險體系(government-funded insurance scheme GIS),保障受僱於政府部門或機構的在職人員和家屬,並且包括傷殘軍人; (2)國有企業的職工衛生保險體系(labor insurance scheme LIS)。國有企業是以超過100員工受僱於工廠或企業(例如鐵路、採礦、交通運輸和郵政等)為準。參保職工享受幾乎免費的衛生保健,治療不論與工作有否關係的疾病、損傷和殘疾。他們只需支付較昂貴的藥物費用,而直系親屬的手術費和一般藥物費用將由國有企業支付一半。在這中央管制的經濟體制下,就業的職工受益良多,令到絕大多數住在市區的居民在衛生保健方面有顯著的改善。

相反地,農村地區的衛生保健體制是由當地農民合作社在1950年代中期推出,隨後得到中央政府的肯定。[20] 這體制設立了衛生保健基金,由當地公社或生產隊的成員資助,再加上公社或生產隊的直接津貼來補助。村民所接受的治療或處方藥物都是免費或價格低廉的。然而,在農村地區服務的醫療人士數目有限,都是處於鄉鎮和縣級的小診所。

這衛生保險體系的分岐造成了城市與鄉村區域人口之間的不平等待遇。在城市受僱的員工可以享受到城市所提供的傳統衛生保健,但農村人口大多數都仍然不能充份地享受到基本醫保。

1965-1978年文化大革命時期

1965年毛主席發表了著名演說,批評衛生保健服務偏袒著城市地區人口,呼籲根本改變這優先次序。大約在同一時間,毛澤東和他在中國共產黨內的政治盟友發動了文化大革命,在接下來的十年帶給中國大幅的政治和經濟動盪。

新成立的衛生局開始進行優先發展農村衛生保健的政策,導致了大量培訓 “赤腳醫生”— 即又是農民、又是農村醫生– 在提供農村衛生保健、建設農村衛生設施、和重組農村合作社來資助農村衛生服務這幾方面都起了關鍵作用。

文化大革命的一個重要目標,是在醫療衛生工作者人數上減少城與鄉之間的不平等。這導致了許多城市培訓和研究中心的關閉、和高層次醫學教育的重組。培訓醫生(包括公共衛生醫生)的期間由五年減為三年。許多城市醫院的醫生都被派到農村去提升農民的衛生保健、並監督缺乏訓練的農村衛生保健工作者。即如在1969年,中國西部的甘肅省就派出一半城市醫生到農村衛生設施來。[21] 同時,新畢業的醫生和公共衛生專業畢業生都被自動分派到農村設施。因此,在農村地區的合格醫生人數幾乎在十年內增了一倍,而護士人數也增了137%。再者,在建設衛生保健設施方面,農村的數目也超越了城市。到了1975年,超過85%的農村居民在他們的村莊都有一個衛生站。到了1976年,約90%的農村居民都加入了合作社的衛生保健體制。[22]

綜合評估文革後的衛生保健體制,可以說是有壞也有好。在某方面,許多城市的衛生保健發生了整體的質量惡化,原因是涉及轉介到城市診所和醫院的制度崩潰。並且,有許多醫療機構,包括醫學院或藥劑學院,都無法有效地發揮其作用,以致影響到教育和研究的質素。但在另一方面,中國農村人口的健康狀況實在有顯著的改善,這可以歸功於調派更多的合格醫生下鄉、培訓更多的“赤腳醫生”、和進一步發展農村合作社的衛生保健體制。

傳統衛生保健的問題 [23] 在傳統的衛生保健體制下,凡是工人,如果是享有政府或國有企業所資助的醫保(GIS / LIS),都可以得到不錯的醫療服務,包括免費的診斷和治療(手術與一般藥物)。不錯,在中央管制的經濟系統下,廣大城市居民可以有基本醫保的保證,促進了社會穩定和經濟發展。但是,隨著農村合作社經濟體制的瓦解、分權決策的開始、管理方面問責制的引進、以及私營企業的出現,傳統的衛生保健體制便在20世紀70年代末出了問題 。

第一,因爲醫療服務的供應和使用失控,導致醫療費用高、效率低、和浪費大。[24] 在醫學方面嚴格來説,估計約有20%至30%的全國醫療費用被認為是不必要的。衛生保健在需求方面,消費者過度使用醫療服務,而在供應方面,由於當地政府越來越少資金來支持醫院,所以醫院不得不倚靠採用高端醫療器材和出售藥物來增加利潤,以支付營運費用。[25] 不少醫院僱用的醫生都點上不必要的診斷測試或過度開藥方來增加醫院收入。這進一步增加了整體醫療費用。第二,基於免費或低廉的廣泛工人醫療福利,政府和企業的庫房都快要被倒空了。[26] 第三,由於衛生保健與就業掛鈎,所以不同的企業僱員會有不同水平的醫療服務。這間接減低了勞動力的流動、妨礙了勞動市場的發展。第四,企業沒有試圖合拼它們的風險和資金來支付工人的醫療費用。[27] 所以當企業遇到資金周轉困難時,它們只能減少衛生保健的供應,或遲遲不付醫療費用的欠款。因此,許多工人沒有得到他們應得的基本衛生保健。第五,儘管私營企業和外商投資企業發展迅速,受僱企業的職工仍無法享受基本衛生保健。[28] 綜上所述,有利於城市居民的傳統衛生保健體制(GIS和LIS)帶來昂貴的醫療費用、帶給國庫和企業沉重的財政負擔、妨礙了勞動力的流動、減低了抗風險的能力、和引致受益者不平等的待遇。

在農村方面,隨著合作社經濟模式的分化和人民公社的解體,合作社的衛生保健體制也崩潰了,令到農村人民處於困境。隨著鄧小平1978年的經濟改革,醫療改革也隨之而來。

衛生保健改革(從20世紀的80年代開始)

從80年代開始,當地衛生行政部門和企業開始採取改革衛生保健體系的措施:[29](1)要求工人與他們的僱主一同負責工人們的醫療費用;工人的自付費通常約為10%到20%的醫療費用,並設定上限額;(2)引入按人頭計的固定支付系統 – 每年企業按照員工的數目給予醫療服務人員固定的金額來照顧員工;[30](3)在1989年,一些城市開始統籌基金來建立醫保,作爲支付退休人員或有嚴重疾病的員工之醫療費用;[31](4)在1993年,再加添個人醫療帳戶到這醫保來幫助員工支付未來的醫療需求。[32] 然而,這一切的改革措施還是在傳統的保健制度框架內進行,所以對廣大民眾利益不多。[33]

城市基本醫保的出現。多年來,中國都是採取漸進方式來實現各方面的改革,例如經濟改革和勞工改革。衛生保健改革也不例外。 在1996年,國務院主辦了全國會議來討論基本醫保;結果有超過五十個城市成為這推行改革的首批城市,[34] 結合了上述的改革措施到這測試策劃中。其結果令人鼓舞。因此,國務院於1998年12月頒佈了一項可説是里程碑的法令,名爲“關於設立城市職工基本醫保的決定。”其次在1999年融合了政府保險計劃(GIS)和國有企業保險計劃(LIS),建成“城市職工基本醫療保險制度”(簡稱基本醫保)。口號是“低水平、廣範圍“ 。[35] 該衛生保險改革的基本目的是以相對低廉的成本,提供更高質量的醫療服務,來達成滿足城市職工的基本醫療需求。

總括來説,這醫保的資源是來自社會統籌基金和個人醫療賬戶,而管理方面,是交由當地政府的社會保障行政部門管理,而不是由僱主自行管理。所匯集的資金來自僱主和受僱者所繳納的保險費。至於個人醫療賬戶,其目的是鼓勵職工為他們未來的醫療需求作好準備。這樣一來可控制過度使用醫療服務的浪費,二來確保僱主和受僱者一同支付衛生保健的費用。

在這基本醫療保險制度下,職工可前往指定的衛生保健站進行診斷和治療,跟著可慿處方在醫院的門診藥房或指定的藥品零售商買藥。這些定點都是勞動和社會保障部所認可,必須要先與當地政府的社會保障部門簽訂了論人計酬的合同,才可提供衛生保健服務。

這基本醫保本意是覆蓋全國所有在企業、機構、和政府機關工作的城市職工。為了確保公正和發揮職工的自發性,凡顯著對社會有貢獻的都可從政府或國有企業所附設的補足保險得到額外好處。凡染有嚴重疾病的也可享受這補足保險。此外,如果僱主能夠負擔得起,商業保險也可提供另一層的幫助。不幸的是,那些失業的、殘疾的和那些因疾病已用盡了一切保險渠道的,衹有求助於政府為貧困線下的人民所設立的醫療救助了。

除了基本醫保外,這個衛生保健改革還有兩個主要部分:改革醫療機構和改革藥物的生產與流通體制。鑒於本論文的目的,筆者不會進入其中細節,只説及以下幾點革新便足夠了:

•降低醫務人員的總數,但提升他們的質量和效率

•設定醫療服務費用標準

•積極發展社區的衛生保健服務,改善大衆享受醫療服務的途徑,並將這些服務納入基本醫保的利益中。

•分開藥物管理和醫療服務管理

•阻止醫生過度開藥方:限定醫療機構從處方藥物進賬的收入不能超過一定比例的醫院總收入。

•用集中招標的方法來鼓勵藥品批發商投標

•鼓勵非處方藥物特許在專賣店櫃檯或超市作零售。預計醫院藥房將最終轉為獨立的零售藥店。

•藥物價格將用國家所定的標準來劃一制定,並且政府會指定基本醫保所認可的處方藥物,好使病患者得以報销。

•規定藥物要在其包裝上打上零售價的印,以防價格欺詐,並且必須在銷售的每一個階段中在發票上標明實際的銷售價。

這個醫療改革有一些顯著的變化。首先,衛生保健現已被視爲一種行業。衛生局和醫院之間的上下級行政關係已被廢止。衛生局的現任職務是監督,而醫院所擔當的角色是提供醫療技術和服務。以前衛生部管理醫院,但從這時起,衛生部只負責監督醫療機構的行業水平。其次,醫療機構現已被列為牟利和非牟利經營:非牟利機構可以接受稅收優惠待遇;而牟利機構則可以自行設定費用表,但必須依法納稅。政府也有經營一些非牟利醫療機構,並且會提供津貼。再者,此時已成立了一個由社區衛生中心、綜合醫院、和專科醫院所組成的廣泛服務系統,務求促進醫療機構的轉型、配搭、合併和分組,從而確保醫療資源的合理分配和使用。

隨著改革帶來的競爭,醫院領導的管理水平、醫師對醫藥費的意識、和醫院服務的質量都得到提升。[36] 此外,醫院需要簡化其操作或與其他醫院合併才能保持競爭力。

農村合作社的醫療改革。隨著城市醫療改革和農村集體經濟的解體,農村合作社和生產隊所支持的舊式衛生保健制度需要修改。迫切問題是:中國有9億農村人口,其中7億多留在農村,生活條件很差。[37] 在2003年,衛生部、財政部和農業部聯合頒佈了“關於建立新型農村合作式衛生保健制度的通告”。[38] 根據這份通告,新型的合作式衛生保健制度是由政府規劃、引導和支持; 資金是來自不同渠道(包括中央和地方政府、以及農村的各類合作社)。個人加入與否是出於自願。

在此統籌方案中,每個農民衹要每年交付至少10元(USD1.25)到他/她的個人醫療帳戶作保險費,政府(中央和地方)和農村的各類合作社則會另行注入40元(5美元)到該帳戶。此後政府每年將為他/她支付上最多65%的醫藥費。若是經濟條件較好的地方,保險費可能會高一些。至於受僱於鄉鎮企業的職工,將由縣政府決定他們是否應該參加城市基本醫保或農村新型合作式醫療保險(從此簡稱為新合作式醫保)。

這個新合作式醫保的基金主要是用於巨額醫療費用和住院費用。若受保者一年内沒有動用 這基金,這合作式醫保准許受保者定期體檢,費用由該醫保負責。當地的縣政府會設定這體檢的費用表,和那一些檢查項目是適合這個體檢,而藥物費用表則由省政府或同階層的政府來確定。

從2003年起,隸屬中央政府的各省、自治區和直轄市必須至少選擇兩個至三個縣(或市)來作改革測試地點。獲得必要的經驗後,才逐步擴大這個農村新合作式醫保到其他的縣。若不能滿足這要求,縣方仍可協調鄉鎮裏實施新制的初級階段。最終的目標是讓農村新合作式醫保在2010年在全國施行。

因此,總括來說,中國的醫保是多元化的和多層面的。多元化是因為衛生保健資金是來自政府、企業、工人本身和捐贈。多層面是因為醫藥費的支付是來自個人儲蓄(個人醫療賬戶和個人資金);家庭援助(作補充);企業保險(作補充);商業保險(作補充);社會統籌或合作社匯集(例如保險費)和經營(通過企業、機構和合作社相互配搭)的基金;和政府援助那些在貧困線下生活的醫療津貼。

中國有這樣一個多元化、多層面的醫保主要原因有二。首先,由於社會統籌的基金僅覆蓋基本衛生服務,所以需要有空間來容納其他不同類型的保險,來適應收入水平和醫療需求的差異。其次,爲了保證新舊系統的交替和穩定醫療改革的實施,各地區、行業和企業實應繼續提供高於基本衛生服務的多層醫療保險。。

截至2002年底,約有6926萬職工和2474萬退休人士加入了城市基本醫保。[39] 受保人數的增加證明了基本醫保已獲得充份的動力。至於農村新合作式醫保的評價仍為時尚早:由於其微薄資源,這新合作式醫保僅覆蓋住院費用(並且有非常高的自付金額),令到農民沒有足夠的基本衛生服務和藥物覆蓋。

衛生保健設施管理的改變

財政分權

在1980-2000年,大多數的中國地方政府都一直沒有把衛生保健的發展視爲一個優先事項。發展地方經濟始終優勝於衛生保健和其他社會服務的發展。自從20世紀的80年代開始,經濟改革帶來財政分權,導致政府補助與醫院總收入的對比顯著下降。在2000年,這比例平均來說只8.7%醫院總收入(見如下表5,清楚的顯示出中國醫院的收入來源在1980-2000年内如何的改變)。

表5: 1980-2000年中國醫院的收入來源 [40]

| 項目(年份) | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 |

| 醫療服務收入 % | 18.9 | 22.2 | 28.6 | 34.7 | 40.2 |

| 藥物收入 % | 37.7 | 39.1 | 43.1 | 49.8 | 47.1 |

| 政府補助 % | 21.4 | 20.2 | 11.6 | 7.5 | 8.7 |

| 其他收入來源 % | 22.1 | 18.6 | 16.7 | 7.9 | 4.0 |

| 總收入(CNY億元) | 292.6 | 428.6 | 702.2 | 1,003.4 | 2,296.5 |

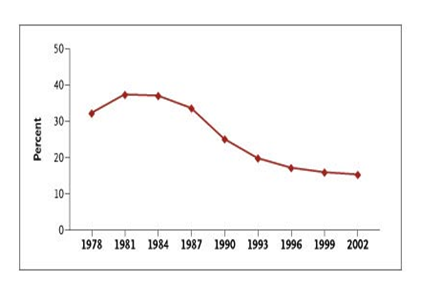

表6:中央政府在國民衛生保健所支出的款項,與國民衛生保健的總支出之對比百份率

明顯地,從1978年到1999年,中央政府在國民衛生保健的總支出中所佔的比例從32%下降到15%(看表6)。[41]

財務責任制

正是因為財政分權化(導致政府的補助日減),醫院和其他衛生機構需要向病患者收取更高的醫療服務費來增加收入,以便應付日益增加的營運成本。在2000年,隨著政府補助的大幅下降,醫療服務收入大幅上升至醫院總收入的40.2%(見表5)。

基於財政分權和財務責任制的發展,衛生機構也在管理上,無論是關乎財務、人事或醫療服務,獲得更多的自主權。

在財務上,若果衛生機構的生利活動有盈餘,管理人有權決定多少來支付獎金、多少來投資作進一步的發展。在職工的支持下,管理人可以有系統的來將獎金支付給不同級別或類型的職工。

在人事上,衛生機構的管理人在徵聘和解僱兩方面將會有更大的發言權。越來越多的醫科專業人士是靠合同來執業,而不是像以前那樣得到“鐡飯碗”(即永久性工作)。整體來說,在短短的二十年内,許多衛生機構的人力資源管理層都得到了很大的改善,但要達到高質的服務效能,實在還有一段距離。

在醫療服務上,衛生機構的管理層經常有策略性的開發新的衛生服務(例如購買新的高科技影像設備),以便增加醫療設施的收入和利潤。在某範程度上,中國許多的衛生機構服務是由利潤所驅動,而不是符合當地人民的需要。中國大多數的地區性和三級醫院都購買了CT掃描儀來增加利潤。一個典型的例子就是:因爲需求不斷的上升,CT(計算機斷層)掃描儀的售價曾經遠超其成本。

在提高生產率的同時,由於衛生服務的成本高升和使用率下降,大部份的醫院管理層都紛紛頒佈獎勵機制,來激勵部門、單位和個體的職工來達到收入預算的目標。大多數醫院最初都是鼓勵醫師和其他衛生服務專業人士增加醫療服務的使用率,並向病患者推銷藥物來增加收入。這意味著醫師從這兩方面所產生的收入越多,他們每月所得的獎金就會越多。這樣的激勵確實提高了勞動生產率。然而,過度開藥與過度使用高科技診斷測試和治療都大大提高了衛生保健的成本,使病患者對主治醫師的信任降低。[42] 近年來,這些問題已被確認;因此,一些提高成本效益的措施,包括病患者的滿意度,已被採用來扭轉局面。

政府的價格改革

在經濟改革之前,政府衛生保健服務和藥物的價格都很低,使絕大多數人民都能負擔得起。從八十年代初,中國政府開始提高衛生保健服務的價格,這都是因爲政府的經濟支持實在有限。要使衛生保健機構避過赤字,唯有提高價格來反映實際成本。在這種情況下,衛生保健服務和藥物的價格都有新的制定。在中央物價局帶領下,省和市政府的有關部門都要根據當地情況來制定和頒發更高的醫療費用表,令所有公共衛生保健機構來實施,並要求縣級以上的公立醫院自行監測這定價方案。

自1978年以來衛生保健改革的評價

這一連串的事件 – 政府財政分權、衛生保健機構財務責任的增加、與企業和農業經濟的私有化- 最好從以下三方面來理解:[43](1)中國衛生保健系統的整體功能; (2)中國農村和城市地區間的差距; (3)使用衛生保健服務上的公平問題。

中國衛生保健系統的整體功能

2001年的調查顯示出:在三個被挑選出來的代表性中國省份中,有一半的居民說在過去12個月裏他們已經放棄了衛生保健,原因是因為他們付不起昂貴的費用。[44] 在2002年,只有29%居民(包括城市和農村居民)有健康保險,並且自費的支出佔了全國衛生保健的開支58%,與1978年的20%相比分別很大。[45] 從1978年到2002年,隨著醫療費用的迅速增長,個人用在衛生保健的每年平均支出增加了40倍,就是從11元人民幣增加到442元。總體而言,在衛生保健的各類型裏(包括公共衛生),國家支出從3.0%GDP(生產總值)上升到近5.5%。因爲銷售藥物和提供高科技服務的盈利高,所以這些項目都被廣泛濫用。相對起來,中國的衛生保健支出有一半(50%)是用在藥物,而在美國卻是10%。[46] 在西方資本的支持下,一個新的營利性醫療行業已經出現,在舒適豪華的新設備裏,為中國的城市暴發戶提供西式的醫療服務。在此同時,中國的衛生保健效率急劇下降。隨著私營醫療機構的增長,中國的醫療衛生設備和員工數量從1980年起都有顯著增加,但由於使用上仍有障礙,令到衛生保健服務的生產率下降。[47] 這情況不止發生在中國;在美國而言,也面對同樣的現像 – 成本急劇的增加、個別地區的醫療服務質素和使用失去平衡、效率普遍下降、普羅大衆付不起昂貴的醫藥費 – 這些聽起來都令人沮喪。[48]

中國農村和城市地區間的差距

在中國的市場化醫療體系,消費者的財富是他們是否獲得高質量服務的關鍵預測指標。既然城市居民的收入比農村居民高達三倍,城市居民所享受的醫療服務肯定遠遠超過農村居民。 在1999年,中國城市居民中有49%享有衛生保健保險,而農村居民整體上衹有7%,甚至在中國西部省份最貧困的農村更是衹有3%左右。[49] 此外,正因爲在農村地區的衛生保健設施在質與量和人員方面都有不足,不如城市社區,所以農村居民享受不到城市居民的同一待遇。説來也不令人驚奇,這個問題是世界性的。在中國,一貫在農村工作的赤腳醫生,其實並沒有什麼特殊醫療訓練。他們作爲農村居民的醫療護理者,維持生計的方法往往是靠賣藥物或提供靜脈注射。這靜脈注射在中國是一項非常流行的治療方法,不論什麽奇難雜症都用得上。[50] 據估計,在農村地區所賣的藥物有三份之一是假的,[51] 給藥物供應者帶來豐厚的利潤。

農村居民既然意識到他們的衛生保健在質量方面都比不上城市,所以有重病時,都會經常繞過當地的醫療人員和設施,在城市醫院的門診部尋求醫治,不止浪費了當地的醫療設施和服務,還過度使用城市的醫院或門診、付上高昂的醫藥費、增加了自己的經濟負擔。 高昂的衛生保健支出可説是農村地區貧窮的主要原因。不少農村居民都想遷移到城市,尋求更好的的工資和衛生保健。[52] 地區的貧富差異也深刻影響到地方的公共衛生開支,例如上海的開支就比最貧窮的農村地區高出七倍。[53]

衛生統計顯示城市和農村間的經濟實在有顯著的分歧,而兩者的衛生保健設施使用率也有顯著的分歧。這都反映在兩者的公共衛生開支上。1999年在農村地區的婴兒死亡率為生育成活率的千份之三十七,而城市地區則只是十一。2002年五歲以下兒童的死亡率在農村地區是千份之三十九,而在城市地區則是十四。同年,母親死亡率在城市和農村分別為十萬份之72和54。也許最令人震驚的,是一些貧困農村地區的嬰兒死亡率最近有增無減,反而在城市地區這死亡率仍繼續下跌。再者,過去已受控制的一些感染性疾病,例如血吸蟲病,又死灰復燃了。[54]

這樣的中國衛生保健差距可能就是引起部份農村居民對政府、對共產黨、和對新貴富豪越來越感到憤怒的一個重要原因,也造成日益頻繁的農村地方暴動和騷亂。[55] 中國數千年來的政權易手(例如共產主義革命本身)就是出於貧窮農民的不滿。城市和鄉村之間的衛生保健差距所造成的後果,實在值得當前中國政治領導者深切的注意。

公平使用衛生保健服務

人民能否享受到公平、劃一的衛生保健服務,這一直都是一個至關重要的問題。要獲得衛生保健,一直都是基於就業 – 就如就業狀況、表現、僱主的參與 – 和所居住的地方;即是根據戶籍列爲農村或城市居民。傳統的衛生保健制度(即政府保險制(GIS)和勞工保險制(LIS)的結合),是專為城市職工而設,而在1998年所推出的基本醫保,也只是延續這基本特徵而已。

儘管如此,中國城市的衛生保健制仍然是排斥了(或保護不了)那些沒有保險和保險不足的居民。顓慧琳的文獻找出五個弱勢群體:在2002年,山西省估計共有200萬員工或不同狀況的前員工是屬這弱勢群體,另外還包括58萬已受政府援助的貧窮人,其中大部份都是老人或慢性病患者。雖然政府保證給他們某程度的生活津貼,但在新推行的基本醫保下,他們還是得不到衛生保健的利益。[56] 這五組人分別為:(1)任職於虧損企業的員工; (2)失業工人; (3)養老金低微的退休人士; (4)殘疾人士; 和(5)從農村遷徙到城市的居民。這五組人看來都很有可能是因為經濟開放後因爲就業狀況欠佳的受害者。值得一提的是山西省在那個時候已經是比其他省份有更多的城市貧民,[57] 但這衛生保健收益問題並不單是關乎山西省,而是一個全國性的問題。即使在中國的首都北京,也曾經報導了類似的情形。在2001年,負責扶貧與協助貧困和弱勢群體得到社會福利的民政局進行了一項調查,發現有四份之三的受訪者選擇了即使有病也不就醫;四份之三自付醫療費用; 而只有12.2% 的受訪者有參與基本醫保。[58]

這些調查結果並不希奇,這是因為衛生保健改革還是基於人民的就業狀況,所以改變不了中國的醫療系統。更糟的是,經濟改革也帶來了龐大的入息差異。雖然中國在2003年人均國內生產總值突破了1000美元 (按現行匯率記算)的門檻,跨上一個重要臺階,但許多弱勢群體仍然沒有醫保或是保險不足。[59] 這並不是說衛生保健改革並沒有分毫緩解到不平等的醫療服務受益; 有證據表明,當病重時需要醫療,一些經濟較低微的社會群體仍然在受益方面處於不利地位。[60] 儘管他們的利益在横平層面上已得進展,但在公平獲得基本衛生保健利益的豎直層面上還需改善。

概要

衛生保健服務需要適應需求不同模式的變化。出生率下降導致孕產婦和兒童保健服務的需求也下降,而人口老化所產生的多種服務需求也未能達成。此外,越來越多的城市貧民和社會福利顧不及的民眾與大量從農村遷徙到城市的人口也創造了很多新的需求。因此衛生保健機構和設施需要加強本身的監測能力和應對這新的需求。

基本醫保是政府在資助城市衛生保健服務上戰略性的核心。其最終目的是幫助所有城市建立基本醫保。較富裕的城市可以補充這醫保。國家所面臨的挑戰是說服年輕工人,令他們覺得自己將會最終從中受益,否則他們會認為這醫保只是另一種形式的稅收。基本醫保當下並不包括員工的家庭成員,而留在家裡不外出工作的中年和老年婦女,更有可能不能受益。此外,這基本醫保只是局部覆蓋慢性病的門診治療費,令到這些家庭經濟負擔沉重。實際上,從長遠來看,病好不了要入院接受昂貴的治療可能會花費更多。

除非更改提供衛生保健服務的體制,任何醫療改革都是不可能成功的。目前依賴急性護理醫院的住院治療和治療慢性疾病的費用都是非常昂貴的,實在需要更多和更優良的社區初級保健護理和設施與改進醫院管理層的成本效益,包括合理使用高科技的診斷測試和昂貴的藥物。

此外,中國需要有多元化的健康保險計劃,好使有需要的居民可以適當地選擇他們自我的消費能力。政府衛生局或部門也需要加強監督醫療設施和調節它們的的性能。市政府最好能積極策劃發展自己城市的衛生保健服務,也需要讓市民知道他們可以選擇的保健項目。

人口老化在衛生保健來説是一個特殊的挑戰。比起那些目前享受到全保的人,在大多數城市裏老年人都很難獲得那種以醫院為主的衛生保健服務。如要滿足老年人的需求,城市最好是通過初級保健和社區支持,讓他們在家中或養老院得到照顧。若單靠年輕一輩的工人和僱主完全承擔醫保費,任何健康保險計劃都會承擔不了。在該種情況下,政府應該承擔部份費用,否則整個健康保險計劃都可能會落空。

可以肯定的是,要想每個人都有醫保, 還需要一些時間,但政府可以採取一些措施來保護那些未能享受到醫保的人民,例如政府可以充份資助社區的初級保健和疾病預防措施、鼓勵門診設備的發展和有效運作、監測和管理醫院的業績、減低藥物和醫療服務的濫用、和教導民眾他們可以選擇的各種保健措施。在民政局的領導下,政府已開始為窮民(尤其是有慢性病患者)的衛生保健設立一個安全網,好使他們能夠充份獲得基本衛生保健的機會。

城市周邊的許多地方現正越來越城市化,而城市衛生部最大的挑戰就是如何為這些逐步融入城市範圍的人口提供服務,包括如何創建衛生保健設施、組織城市服務網、發掘財源、和繼續改革衛生保險。正如前所述,農村人口遷徙到城市的數目實在難料,但肯定是不少。市政府應負起為這些人提供醫療服務的責任。原因有二:首先,這些遷移之民也是和納稅人一樣應享有社會福利;其次,在公共衛生方面,政府可以更有效地控制傳染病的繁殖。這個問題的重要性已在SARS(嚴重急性呼吸系統綜合症)爆發期間有很分明的展示。市政府應鼓勵僱主為這些從農村來的工友提供基本醫保。問題是:當這些工人囘農村之時,他們能否轉移其醫療福利?

在過去的20年裏,正因為相當迅速和成功的市場經濟轉型過程, 政府總是相當被動的來應對城市的衛生保健問題,其中包括醫療費用的急劇上升。許多市民開始擔心他們如何支付重病帶來的沉重經濟負擔。此外,當有迫切醫療需要時,衛生保健的受益又是否足夠和公平?這仍然是一個問題。政府已承諾對這些問題優先考慮,有待將如何達成。

第一章參考目錄

1 People’s Republic of China, Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook (Beijing: China Statistics Press, 2001).

[2] China Statistical Yearbook, 2001, Tables 10.3 and 10.9.

[3] China Statistical Yearbook, 2001,Table 3.9.

[4] China Statistical Yearbook, 2001,Table 10.5.

[5] China Statistical Yearbook, 2001,Table 5.4.

[6] China Statistical Yearbook, 2001,Table 5.1.

[7] Edward Gu, “Labor Market Insecurities in China” (Geneva: International Labor Office Publ., 2003), http://www.ilo.org/public/english/protection/ses/download/docs/labour_china.pdf (accessed May 14, 2008).

[8] Sarah Cook and Susie Jolly, “Unemployment, Poverty, and Gender in Urban China: Perceptions and Experiences of Laid-off Workers in Three Chinese Cities,” IDS Research Report, No. 50 (Brighton, England: University of Sussex, Institute of Development Studies, 2001); Chun-ling Li, “The Class Structure of China’s Urban Society during the Transitional Period,” Social Sciences in China, 23, no. 1 (2002): 91-99.

[9] China Statistical Yearbook, 2001.

[10] Alan Williams, “‘Need’ – an Economic Exegesis,” in The Economics of Health, ed. Anthony J. Culyer,vol. 1 (Brookfield, VT: Edward Elgar Pub., 1991), 259.

[11] Morris Barer et al., “Aging and Health Care Utilization: New Evidence on Old Fallacies,” Social Science and Medicine 24, no. 10 (1987): 851-62.

[12] Ai-hua Ou and Yan Zhu, “Analysis of Condition of Elderly People and Their Health Service Utilization in Guiyang City,” Chinese Primary Health Care 14, no. 3 (2000): 47-8; Li-ping Zhou and Rui-zi Wang, “Analysis of Health Need and Utilization of Elderly Population in Hangzhou City” [in Chinese], Journal of Zhejiang Medical University 27, no. 2 (1998): 84-87.

[13]Yue-gen Xiong, “Social Policy for the Elderly in the Context of Ageing in China: Issues and Challenges of Social Work Education,” International Journal of Welfare for the Aged, 1 (1999): 107-22.

[14] World Bank, China National Development and Sub-National Finance: A Review of Provincial Expenditures, Report No. 22951-CHA (Washington, D.C.: World Bank, 2002).

[15] Gerald Bloom and Sheng-lan Tang, eds., Health Care Transition in Urban China (Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: Ashgate, 2004), 14.

[16] Joshua S. Horn, Away With All Pests: An English Surgeon in People’s China: 1954-1969, chap. 8(New York: Monthly Review Press, 1971), 70.

[17] De-quan Li, “The Right Direction in Providing Health Care for the People” [in Chinese], lecture delivered at the First National Health Conference, Beijing, Aug. 7-19, 1950, reported in People’s Daily Oct. 23, 1950, Editorial,http://read.woshao.com/400327 (accessed May 25, 2009).

[18] Bloom and Tang, 18.

[19] Bloom and Tang, 18.

[20] Dong-jin Wang, ed., The Reform and Development of China’s Social Security System [in Chinese] (Beijing: Falu Press, 2001), 278-79

[21] People’s Republic of China, “History and Development of Health Care System in Gansu Province” [in Chinese], Gansu, 2000.

[22]Wang, Reform and Development of China’s Social Security System,278-79.

[23] Chack-kie Wong et al., China’s Urban Health Care Reform (Lanham, MD: Lexington Books, 2006), 14.

[24] Dong-jin Wang, “The Importance and Urgency of Sufficiently Understanding the Reform of the Health Insurance System for Urban Staff and Workers” [in Chinese], China Labor 158 (Jan. 1999): 4-7.

[25] Xiao-wu Song and Hao Liu, “The Reform of the Health Insurance System and Accompanying Measures,” in Report on the Reform and Development of China’s Social Security System [in Chinese], ed. Xiao-wu Song (Beijing: Renmin University of China Press, 2001), 83-106.

[26] Pei-yun Peng, Reform on Health Care System for Staff and Workers [in Chinese], report prepared for Social Security Department, People’s Republic of China (Beijing: Gaige, 1996), 3-21.

[27] Ibid., 4.

[28] Ibid., 3.

[29] Jia-gui Chen and Yan-zhong Wang, “The Report on China’s Urban Health Care System,” in China Social Security System Development Report 1997-2001 [in Chinese], ed. Jia-gui Chen (Beijing: Shehui Kexue Wenxian Press, 2001), 81-82.

[30] Song and Liu, “Reform of the Health Insurance System,” 89.

[31] Ibid., 90.

[32] Ibid., 91.

[33] Chen and Wang, “Report on China’s Urban Health Care System,” 82.

[34] Chen and Wang, “Report on China’s Urban Health Care System,” 83.

[35] Lan-qing Li, “The Reforms of the Basic Health Insurance System and the Health and Medicine System for Urban Staff and Workers” [in Chinese], http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node

3124/node3125/node3127/userobject6ai269.html (accessed May 24, 2009).

[36] People’s Republic of China, “An Investigative and Analytical Report on the Reform of the Health Insurance System in Zhenjiang, Changshu, and Shanghai” [in Chinese], Social Security Research Institute, Ministry of Labor and Social Security, Nov. 11, 2001, 11.

[37]People’s Republic of China, “New Rural Medical Care System to Insure Farmers’ Health,” information pamphlet publ., March 30, 2006, http://www.china-embassy. org/eng/ xw/ t243199.htm (accessed May 14, 2008).

[38] People’s Republic of China, “The Circular Concerning the Establishment of a New-Style Rural Cooperative Health Care System” [in Chinese] promulgated by the Chinese Ministry of Health, Ministry of Finance, and Ministry of Agriculture Jan. 10, 2003.

[39] Chack-kie Wong et al., China’s Urban Health Care Reform, 123.

[40] People’s Republic of China, Ministry of Health, Annual Report, Beijing, 2001.

[41] Yuan-li Liu, “China’s Public Health Care System: Facing the Challenges,” Bulletin of the World Health

Organiz ation 82 (2004): 532-38.

[42] Therese Hesketh, and Wei-xing Zhu, “Health in China: The Healthcare Market,” British Medical Journal 314 (2004): 1616-18.

[43] David Blumenthal, and William Hsiao, “Privatization and Its Discontents – The Evolving Chinese Health Care System,” New England Journal of Medicine 353, no. 11 (2005): 1165-70.

[44] Meng-kin Lim, Hui Yang, Tuo-hong Zhang, Wen Feng, and Zi-jun Zhou, “Public Perceptions of Private Health Care in Socialist China,” Health Affairs 23 (2004): 222-34.

[45] Yuan-li Liu, Ke-qin Rao, and William C. Hsiao, “Medical Spending and Rural Impoverishment in China,” Journal of Health, Population, and Nutrition 21 (2003): 216-22.

[46] Hesketh, and Zhu, “Health in China,” 1616-18.

[47] Liu, Rao, and Hsiao, “Medical Spending and Rural Impoverishment in China,” 216-22.

[48] Blumenthal, and Hsiao, 1165-70.

[49] Yuan-li Liu, “Development of the Rural Health Insurance System in China,” Health Policy and Planning 19 (2004): 159-65.

[50] Hesketh, and Zhu, “Health in China,” 1616-18.

[51] Jim Yardley, “Rural Exodus for Work Fractures Chinese family,” New York Times, December 21, 2004, A1.

[52] Ibid.

[53] Blumenthal, and Hsiao, 1165-70.

[54] Jim Yardley, “Xin-min Village Journal: A Deadly Fever, Once Defeated, Lurks in a Chinese Lake,” New York Times, February 22, 2005, A4.

[55] Joseph Kahn, “China’s ‘Haves’ Stir the Have Nots’ to Violence,” New York Times, December 31, 2004, A1.

[56] Hui-lin Zhuan, “Urban Deprived Groups in the New Era: Studying the Construction of a Health Care Protection Mechanism” [in Chinese], Market and Population Analysis, May 23, 2003, 18-19.

[57] Ibid., 20.

[58] Zhong xiang Liu, “A Study of the Problem Related to Medical Assistance for Urban Poor,” Table 2, Sociology Department, Renmin’s University of China, 2003.

[59] Pei-lin Li, “Problems and Trends of China’s Social and Economic Developments” [in Chinese], http://chna.com.cn/chinese/zhuanti/2004shxs/483054.htm (accessed 14 May, 2008).

[60] Gordon G. Liu et al., “Equity in Health Care Access: Assessing the Urban Health Insurance Reform in China,” Social Science and Medicine 55, no. 10 (Nov. 2002): 1779-94.

第二章

絕症病患者在中國如何生活

2007年12月一個寒冷的冬日,我的朋友亞炳來小鎮的汽車站接我一同去探望李氏一家。[1] 他們住在郊外,巴士去不到,衹有靠亞炳的摩托車。鄉村小路都是沙泥路,摩托車過後都是沙塵滾滾。路上的村落都沒有路標,屋子也沒有門牌,所以若果沒有亞炳帶路,我一定會迷失路。路上不時見到農民手緊緊的握著韁繩,以防黃牛跑掉。在農民來説,耕牛是他的命根,售價是以萬元計算。也見到一些農民挑著擔子,載著肥田料囘去農耕,或載著新鮮瓜菜到鎮賣。路上一些魚塘養了不少鯉魚、䲞魚、鯰魚和鱸魚。魚塘旁有外厠,人的排泄物就直接流進魚塘,完成了自然的有機性循環。

我們很快就到達目的地。在我們前面有幾棟未上漆的紅磚房子, 看來已經是抛空了一段時間。我們停放摩托車在附近,沿著屋與屋間的狹窄石頭巷子往前走,來到一個殘破的房子後面。我們停下敲門。一個滿頭銀白髮的女士應門,與我們打招呼。那是我第一次遇到李太。她額頭佈滿皺紋,看來疲憊殆盡,眼肚滿是黑圈。我的朋友亞炳曾告訴我李太大約是四十多歲,但看起來她比她的歲數還老。房子裏彌漫著很重的中藥氣味。在相鄰的廚房裏,鍋正沸騰著煮藥。客廳變為臥室,傢俬很少。在左邊靠近窗口處是李先生的床。他正閉著眼睛。看來,他真是瘦得皮包骨一樣。

“你好嗎?李先生?” 亞炳說。

李先生睜開眼睛,回答說, “還可以。” “”

“你昨晚睡得如何?”亞炳說。

“還是一樣,難以入睡。”

“是嗎?”

“背還很痛。無法舒服。甚至不能轉側。左又痛、右又痛。”李先生說這話時,非常惆悵。

“真要命。醫生怎樣說?”

“我…不看…醫生了,”他逐個字慢吞吞的說。

“為什麼呀?”

“又何必呢!錢都用光了。醫生根本不會爲我做任何事情。”

“如何説起?”

“自從醫生切掉我的結腸癌,我們已沒有剩下多少錢了。爲了手術,我們賣掉我們所有一切。賣掉黃牛,才凑得二萬元左右,但所有的錢都全是用來支付醫藥費。更糟糕的是,命運似乎總是捉弄我們,我的背又變得痛不開交。哎!” 他嘆著說。

“聽起來你很沮喪,李先生。你的背痛又是怎樣一回事? ” 我好奇問。

“我也不知道發生什麼事。幾個星期前,我開始劇烈咳嗽。當我用力咳嗽之時,背突然劇痛。從此這痛就饒不了我。每一動就痛…… ” 李先生試圖繼續與我們談話,但被劇烈的咳嗽打斷了。臉上通紅。痛苦扭曲了他的臉。

“慢慢來,李先生,” 我說。

“沒關係。我想告訴你我的故事。”李先生停下来,呷了一口水後繼續說。“我妻子用騾車送我到鎮裏的醫院急診室。車程很長。每遇上路上顛簸,我的背痛就差不多要了我的命。”

“那一定是很難受啊!”

“是真的!我們在急診室等了很久。最後醫生來了,給我檢查。他沒有說什麽,衹是開單給我做CT (X 光造影) 掃描。當我告訴他,我實在付不起這費用之時,他雙手朝天,只想送我離院回家。”

“真氣人!”

“我……我…… ” 李先生很想說話,但是他的情绪極爲激動,説不出話來。

李太代她的丈夫接著說,“即使我向主診醫生下跪求情,他也不允許我丈夫入院。你知道這醫生怎樣說?他滿不在乎的回答:‘對不起,太太。沒有錢,就沒有同情可言。’這是什麼樣的醫生啊!”

此時,李先生才可以恢復說話。“我真不怪醫生。他只是跟著醫院的規條來做。當我需要手術時,要入院就要我放下一萬元定金。恐怕這就是現實吧!”

“那你現在可以做什麼呢?”我問。

“不多。我既然不能買得起醫生所開的止痛藥,唯有用中藥來止痛。也許上天會善待我。”

“你什麼意思?” 我問。

“我意思是,解除我的痛苦…” 他開始啜泣。我拿紙巾給他。

“李先生,我理解。你的故事深深的感動我。希望你不介意我問你一個很直接的問題。這問題聽起來可能有些輕率。請問你在這一切痛苦的煎熬下,為什麼不考慮了結此生呢?”

“謝謝你理解我的感受。我不介意你率直的問題。在最黑暗的日子裏,我也曾多次問自己同樣的問題。儘管痛苦無情的折磨我、再加上我的病情回轉不了,我還是為著我的孩子活著。我不希望看到他們生活在這樣一個冷酷無情的世界裏而沒有父親。我希望我能藉著面對問題、而不是逃避,給孩子一個好榜樣。如果我停止與病魔爭戰而自殺,孩子看我是什麼的一個榜樣?”

當我離開這對夫婦時,我的心很沉重。他們的創傷、憤怒,失望、沮喪和無奈都深深刻在我心坎裏。我真感到無能爲力,但他們對配偶的愛和支持、對孩子的承諾、和對未來所存有的盼望,實實在在的幫助他們超越了苦難。九個月後我再回到中國,才知到“上天已善待”李先生了。

這個故事説明了我們在第一章所述及的大部份問題。說明了窮人和弱勢群體在今日的中國是怎樣帶著絕症來過活。李先生是農民,有報名參加農村合作社新設的衛生保健制度。這體系與城市的基本醫保不同。由於其微薄的資助,這合作社所贊助的只覆蓋住院費用(農民需自掏腰包來付頗昂貴的醫療費用)。一旦入院,更需付上爲數不少的按金,這使到許多農民都不能獲得他們需要的衛生保健服務。在我短短的關懷輔導服務中,這種令人心傷的故事在中國比比皆是。現在我們不妨研討一下中國人對苦難、對人生意義、和對“安樂死” 是怎樣的看法。

中國人對苦難的看法

中國人常常都是倚賴他們傳統信念的教化和智慧來超越苦難。這些信念包括佛教、儒教和道教。儘管儒家一般來説對中國人的思維影響最大,但佛教卻對苦難探討至多。佛祖教導生命有四個崇高的真理:[2](1)生、老、病、死、和失去都是人免不了的自然現象;若我們對這些太執著,就會有痛苦; (2)這痛苦是來自我們的慾望(例如追求快感或關注存活等等); (3)如要逃脫這痛苦,就要放棄我們的慾望; (四)而結束痛苦的方法,就是要我們放下身體、情感、思想和意識上的執著,[3] 通過“八正道”而達成。正是因爲意識上執著,所以要用四道(即正念mindfulness、正見view、正定concentration和正志intention)來消除其阻礙;並且用其他四道(即正語speech、正業action、正精進effort和正命living)來擴大意識的清晰度和範圍。美國和尚傑弗裡·德格拉夫Geoffrey DeGraff(又名阿傑夫)指出,這些步驟會令我們想起基督教的“求寧靜之禱文Serenity Prayer”(傳統作者是理查德·尼布爾Richard Niebuhr):要心靈安詳,就要用首四正來接受不能改之事,而後四正則是以行動來改變可以改之事。[4]

相反地,儒家(孔子)認為苦難是來自天(“上天”)。他認為上天是掌權整個宇宙、也是對與錯的最終裁判。皇帝被視為天子,是上天授權他來統治國家。如果皇帝無道,天將降苦難於百姓。如果皇帝忽視了引水道來灌溉禾田、忽視了開運河來用船載米來救濟國内的飢荒、忽視了疏通渠道來防止洪水汎濫、忽視了保持道路安全,那麽國民就要遭殃了。那時國民可以否定上天給予皇帝的任命,或者可以作反。若革命成功,一個新皇帝會被上天任命為天子,一個新皇朝會因此而成立。這是中國一貫的作風;多年來都是一朝跟著一朝。不過,儘管人民相信苦難是來自上天,他們仍可以力圖改革:改變政府或努力克服逆境(例如增加生產、或設立合作社來互相幫助)。這上天與勞動人民之間的的互動信念,可以在我先前説及的李先生身上展示出來。作為一個農民,李先生深信上天會祝福他、賜給他勞力所帶來的果子,並且會減輕他那難以忍受的苦難和痛苦。

道教也像佛教一樣,認爲苦難在人生中是不可避免的;這包括生、老、病、死和失去。萬事都會有因果:以前種下的因,會帶來今日的果。這些都是很自然的因素(或稱道)。既然如此,人就要平靜地接受人生一切不如意的事。道家認爲痛苦的兩個主要原因是依戀和自我。每當我們企望抓住一些事物、或抓住人或關係之時,我們便會難免有失落感,因爲這些都只是暫時性的,遲早會從我們的手指滑落。此外,大多數痛苦的來由是因為我們並沒有意識到我們真正的自我。痛苦都是我們自己憑空構成的。 原因是,我們無法擺脫我們自私自利的思想(如徒勞的思維)、擺脫我們的情緒(如恐懼、仇恨)、擺脫我們的看法(如虛假的盼望)和擺脫我們的慾望(如貪婪)。甚至有時痛苦也可以是從憐憫所引起,正如道家所認為,“衹要世上仍有苦難,那些滿有同情心的人又怎能完全快樂?”因此道家的理想是主張生活反璞歸真(即道),這才是應對苦難和滄桑最好的方法。

儘管道教的道德經沒有“苦難”這兩個字,但這經典文本很廣泛的談到如何解脫苦難這個問題。 道教的做法是採用輕鬆愉快的方式和精闢的比喻來解脫苦難,就好像是暗示著太過認真的談論苦難反而會令讀者深陷苦難中。如果苦難真是來自依戀和自我,那麼解脫苦難應從自我開始—就是與自我疏離和接受自然(常道)。[5] 道德經告訴我們: “常(道)無慾以觀其妙,常(道)有慾以觀其徼(表現)。”這就是說(根據林安梧教授的翻譯):從慾望中解脫出來,人會發現常道的奧妙;但如執著慾望,人衹會看到常道的表現(即苦難)。[6]

此外,“致虛極,守靜篤…夫物芸芸,各復歸其根,歸根曰靜,是謂復命。復命曰常,不知常,妄作凶。 知常容、容乃公” 就是勸人要“極力的回到虛靈的本心,要篤實的守著寧靜的元神…一切存在如此錯雜紛紜的生長著,它們總是個自回復到自家的生命本源,歸根就是寧靜,這生命的回歸就是常道。沒體會得常道,胡作非為,那就會產生了禍害。體會得常道,就會生出包容,體會得包容就會變得廓然大公。”[7] (根據林安梧教授的翻譯)

再者,人要接受:“同於道者,道亦樂得之…” [8] 也就是說:“凡在生命裏接受自然大道的人,自然大道也樂與相伴”(根據林安梧教授的翻譯)。

加拿大溫哥華知名哲學家和基督教文學研究者梁燕城博士曾深入探討過佛教、儒教和道教的教義。他不認爲苦難是一個有前因而出現的惡果,[9] 也不是飄浮在我們生命裏的實體。他跟道家思想一樣,認為這苦痛是因失去而感受到的一種感知。這失去可以包括失去舒適(孩子出娘胎之時)、青春(老化之時)、健康(疾病之時)、生命(死亡之時)或對我們有價值的一切(悲傷之時)。苦難的來源,可能是天災或人禍;後者可殃及我們或他人。

作為一個基督徒,梁燕城博士提議苦難是可以有積極的意義。耶穌受難和死是為救贖全人類。耶穌沒有心懷任何苦澀、怨恨、憤怒或報復;相反地,耶穌的心是充滿著悲傷、憐憫、無盡的愛和寬恕所有拒絕他的人。他的心只關注到最美善的全人救贖。他的死換來我們生命。他的受難讓我們意識到他能夠同樣地分享我們的痛苦,並且他是以身作則來教導我們怎樣分享他人的痛苦。使徒保羅也提醒我們如何去安慰那遭各樣患難的人,就好像神在我們患難中如何安慰我們一樣。[10]

梁燕城博士還提議一些步驟來幫助我們克服苦難。這些步驟其實是基於中國文化信仰與基督教的組合而成。[11] 首先,我們應盡量避免追問我們為什麼會受苦,而致力改變我們對苦難的態度,積極的面對苦難,並且確認苦難好像所有事情一樣,都是暫時的,必將成為過去。他認爲採取行動來避免苦難不一定行得通。更好的方法是接受苦難、視苦難爲生活的一部份,就好像呼吸一樣的自然進出。接受本身就是以“無爲”成“有為”(道家觀念)。每一個人都會有苦難,所以不要太過放在心裡,而應學會接受它,不要讓它令我們沮喪。相反地,若哀働我們已失去了的東西,不如簡單地感謝我們還擁有的東西。這樣我們將會心存知足。最後,梁燕城博士還建議我們學習仁愛和寬恕,使我們在苦難中好過一點。

中國的文化信仰

中華人民的苦難歷來都比比皆是:地震、水災、乾旱和風災經常奪去了成千上萬人的生命,戰爭和飢荒更不用説了。因此,中國人普遍來説都大多認爲生命是負面的、是超乎人的控制、並且在應對苦難時,往往都是倚賴中國文化信仰和價值觀,因爲這些觀點和美德都曾經幫助他們克服過極端的逆境來活下去。現在就讓我們瞭解一下中國主導的文化信仰吧![12]

世事難以控制

中國人相信世上一切都是由上天掌權、不是他們容易控制到的。他們相信人是不能防止或控制强大的自然力量或影響著他們生活的政治力量。歷來中國人都很少能通過投票來選擇他們的政府。每個皇朝的統治都是天帝授權,而在更替政府的過程中,人民生命的犧牲可説是數以萬計。農民的生活更是受著天災、劫匪和腐敗官員的擺佈。一次又一次的戰爭把國家撕裂,難怪中國人大多認為需要接受殘酷的現實和改造自己的思想和行為,才不至於變得瘋狂、生活變得充滿怨憤。因此,儒、釋、道的思想也很自然的流行在中國。

世事變幻無常

對中國人來說,世事不僅是控制不了,也不能預測。普通人既不能控制世事,也無法預測到世事將會如何變化。誰會想到在一夜之間,皇朝可以變更、工人可以掌權、大學教授與學者會被下放作農民、作孩子的會清算父母、作父母的會清算自己的孩子?這些都是嚴酷的現實。世事和天氣一樣,都是難以預料的。

孔子(儒家)試圖在制度混亂的春秋時代引進規律,但道家卻強調生活要如水的靈活。其實,以道家的教導,人之所謂美德(例如孝慈和愛國)只不過是人努力應對已破碎的家和國而已。道德經18章有云: “大道廢,有仁義; 智慧出,有大偽; [13] 六親不和,有孝慈; 國家昏亂,有忠臣。[14]”(翻譯:“當社會紛亂、人慾横流之時,才會提倡仁義作為補救;當天下失去了質樸之時,才會有靈巧;當家庭已沒有坦誠、和睦之時,才會產生孝慈;當國家陷入昏亂之時,才會誕生愛國的精神”) 相對而論,佛家强調世俗無常;這包括了生活上一切苦難全都是錯覺,因爲它們都是暫時的、都會過去。這些教導使中國人能以平和的心態來面對眼前生活的滄桑。

宿命論

基於先前這兩種信念(即世事難以控制和變幻無常),中國人普遍會接受命運,認爲命運是宇宙所操縱。[15] 一個母親曾對我說,“我兒子出生時已患上先天性心臟病。命運真的帶給我一個爛攤子。”她已經放棄了弄清原由。宿命論令人認識到理性的局限,打開了一個神秘、超現實的大門。許多人都認爲,只有聖人才能洞察這超現實的奧妙。要知算命在中國很流行,是通過相掌和占卜來滿足迷信之人想預知未來的慾念。此外,風水在現今的中國也很流行。這些都只是試圖保持一己對世事的控制慾。宿命論是可以幫助人更容易容忍一些無法解釋的逆境。當這個患有心臟病的兒子出生時,他的母親將自己所遭遇的不幸和苦難都歸咎於命運。是命運令她無法控制一切事的發生。這樣,她就可以放下心頭的恥辱和內疚。

自然界的二元性(陰與陽)

道教強調陰陽兩極。這二元性的信念認識到對立可以共存、思想不和也可互相遷就。這陰陽符號是表達出人性和人生的兩極平衡。從中國人的角度來看,醫學上的治療與預防其實,在一般來説,是沒有明確的區別,因為兩者之目的都是一樣,旨在恢復生物系統的平衡。同樣地,中國人一般都不會斷言正面的人生觀可以擺脫苦難,或斷言美德可以防止邪惡的發生。中國人從過去的歷史中學到,無論我們如何努力避免或防止,邪惡和苦難都會臨到我們頭上。關鍵是接受與否那不可避免的事,和能否整合對立的兩極:比如苦難的正面和負面,以及好與壞這兩方面。若人能整合光明和黑暗這兩極,説不定會帶來成長。加拿大心理學家王載寳博士Dr. Paul T. P. Wong認為這二元對立的做法是卓越的,因為“每個人的最强項是局限於個人的最弱點。人若漠視自己的要害,可能會最終付出高昂的代價。”[16]

集體主義

集體主義,不論是用在道德、政治或社會觀點上,都是描述人類相互依賴的一個術語。集體主義所强調的並不是獨立個體。這是很重要的區別。集體主義是關注著社區和社會、捨棄個人目標、力求將團體目標放在首位。[17] 孔子的教學重點是強調國家和社會的集體主義。因此,集體主義在東亞文化中非常普及。[18] 在這些文化中,良好的工作關係至為重要,而對家庭、朋友和國家忠心也是同樣重要。集體主義有助於增强社會資本:團結就是力量,可以增加打敗共同敵人的可能性。當家庭中的一份子患上絕症,其他成員或相關社區人士(例如鄰居或教友)都可以幫助病患者與病魔爭戰。

有毅力就有成果

這信念提醒我們,如可能的話,應盡己所能來塑造未來。這包括尊崇職業道德(勤力工作和工作認真)、努力修身(自我培養各種美德)和改善關係(對親人孝慈、對朋友忠誠、對掌權者尊敬、和對家庭與團體和睦)。“愚公移山”的故事教導我們,不斷努力所結的善果可以延伸到萬代和造福人群。這個典故説及一個老頭子用一把鏟子在山邊挖了又挖。旁人覺得奇怪問他。他回答說:“我正在努力去鏟除這座山,免得我們要爬過它才能到對面的村莊。” “但老伯,這是一項非常艱鉅的工作啊! ”老頭子擦去前額的汗水,回答說:“你説得對。我是老了,但我的孩子和孫兒們會繼續做下去,直到完成這份工作爲止。説不定其他村民也會加入啊!”

應對生活滄桑所帶來的强項和美德 [19]

以上説及的各種文化信念在發展中國人所重視的一些强項和美德實在有很重要的影響:

世事難以控制的信念帶給國人接受、忍耐和自我改造等强項,因爲如果改變不來世事,我們至少可以改變自己,比如自己的慾望、看法和態度。接受不僅是意味著認知和同意,還涉及謙卑順從和接受命運。忍耐也不止意味著堅持目標,還涉及明智的撤退和隨後的反撲(正如毛澤東進行游擊戰一樣)。成語有云:“留得青山在,那怕沒柴燒。” 這就是說,只要還是活著,就有盼望和將來。同樣地,自我改造不止意味著超越重構認知,還涉及心靈的更新和啟發。

世事變幻無常的信念可以引來盼望、靈活和智慧等强項。盼望出自逆境中面臨絕望。有誰會預料到上述的李先生,會因爲强烈咳嗽而引致背部劇痛?有誰會預料到這家庭會因李先生的病而傾家蕩產?又有誰會想像到身爲濟世爲懷的醫生會說這樣沒有職業道德的話?當情況改變不了時,李先生將意志轉移到尋找意義。結果他找到了。意義能給他盼望。

宿命論的信念可以促進接受、提升信心和超越困境等强項。它認識到理性是有局限的。李先生談到掌控人生的上天。他懇求上天憐憫他。這表明他對一個至高無上保惠師的信心。這信念在中國已經持續多時,甚至許多人也試圖尋找上天的旨意,或尋覓風水師的建議。他們大多相信貧富由天。

陰陽二元性的信念可以釋放思想的局限、帶來包容和應對環境的轉變等强項。這信念有利於走中庸之路 — 便利整合和整體的思維,而不是擇一或二,也不是衹靠單方面的直綫思維。李先生就是這樣才能理解駐院醫生爲難之處。即使這醫生滿有同情心,他的手也是受著醫院規條的捆綁。李先生似乎已接受了這事實。唯有接受人生的全面,不論是正或負,人才能忍受得住生命之苦。要滿足、要幸福,這平衡就是關鍵。中國人常說柔中帶剛,而美德(例如仁義、孝慈等)也可能隱藏著毀滅自己的種子(例如不義或不孝)。因此普遍來説,不宜低估溫柔順服或自誇德行優勢。當李太跪地懇求醫生同情和憐憫她丈夫之時,這溫柔順服也同樣帶著堅韌剛强在裏面,因爲如果這樣做可以讓她所愛的丈夫舒適一點,她是絕不會猶豫跪下來求的。

集體主義的信念可導致合作、為他人設想、和提升社會資本等强項,也導致更穩定的家庭和組織。當問題對個別來説是太大、解決不來,團結就有力量。李先生得到妻子及其子女的支持,這有助他應對他的苦難。

有毅力就有成果的信念可導致工作認真、勤奮,和負責等強項。如果宿命論鼓勵對上天保惠的依賴,那麼這信念可以促進個人努力。就讓我轉述有關這可能性的一個故事吧!

2007年12月我在廣東新會經過一位朋友介紹遇上了曾女士。[20] 那時我聽説曾女士正在接受淋巴瘤的治療。在一個陽光燦爛的早上,我和我的朋友抵達曾女士精心打掃過的工作點,一個位於死胡同的髮廊。那天是星期六,大約是上午十一時左右。,通常這時間是比較忙碌,應該有不少客人來恤髪,準備參與週末的活動。不過在那天,除了曾女士自己在看電視外,並沒有別人在。我們都很驚奇。曾女士的頭髮看來很疏落、臉頰下沉、膚色很黑、額頭打了皺纹。她看起來比我預期的33歲年齡還要多。

“你好嗎?”進去時,我問候她。

“我覺得不太好。這化療真讓我失望。我不能吃、不能睡、非常累。這影響了我的工作和我的家人。你看看,即使我的常客也避而不來,就好像避瘟疫一樣。”

“我真替你難過。”

“首先醫生說我需要手術。手術後,正當我想往前走時,癌症已蔓延的壊消息卻令我倒退幾步。這化療需要不少錢,而我們又沒有這麽多錢。”

“聽起來你是很失望和擔心。這些治療一定令你苦不堪言。”

“是啊。有時我真不知道我究竟做了什麼,令我的時運轉得這麽壊。”

“嗯。真很難弄清楚。”

“你知道嗎?我可能要賣這個髮廊啦! 我不捨得呀!我一直都很努力來經營它啊!”

“有沒有其它方法?”

“我丈夫提議招請其他理髮師用我們的髮廊,賺一些錢來支付髮廊的開支。你看如何?”

“聽來可行。有志者事竟成。你丈夫好嗎?”

“他一直都非常支持我,但我有一天無端端對他生氣。我已對他道歉了。”

“真好。有孩子嗎?”

“有。我有三個女兒。他們都盡可能幫助我清理髮廊。我覺得很有福氣。”

“我高興聽到你家人非常支持你。你的生活環境轉變很多,不知你現在對你的生活感覺如何?”

“坦白來說,我也不知道我是怎樣走進這困境。我嘗試做一個好妻子和好媽媽,又非常努力省錢來開展這業務。我不吸煙。我不明白為什麼我會有這個癌症。生活是多麽困苦,不是嗎?但我是不會屈服的。我一直是個好鬥之人。我還年輕。我相信我還有許多活要幹。你說是嗎?”

“聽到你這樣說真好。你喜歡幹什麼活呀?”

“我最喜歡自由、自由來選擇我想要的。高質量的生活對我來說是非常重要。我並不是說我喜歡亂花錢。我是説評估下我生命中還有無可貴之處,才再決定是生或死。”

“你是什麼意思?”

“我指的是預設醫療指示和憑醫師的協助來達成安樂死的事情。當我的生活質素惡化到我無法忍受之時,我希望我還能按照自己的意思來指示我個人的醫療方向,而不是加重別人的負擔。”

“我明白你的意思了。”

“但未到那時,我還希望能活得豐盛。我認爲生命是可以充滿奇蹟和值得敬畏。我希望能和丈夫、孩子們同渡剩下來的光陰、有更多甜蜜的擁抱。只要我還可以,我希望繼續作髮型師、做有創造性的工作。我更希望繼續園藝,觀賞那些播種後綻開的花朵,帶給我無限的驚嘆。俗語說貓有九命,但我只有一條,所以更應珍惜現在的生命。”

中國有不少人,特別是年輕人,都與曾女士一樣有相同的看法。他們相信因果,認爲一切行為都會影響到過去、現在和將來。換句話說,他們認爲苦難和不幸都可能是過去做錯事的結果。但不論曾女士所遭遇的苦難是來自何因,她都沒有計較著。相反地,她選擇改變自己的將來。即使死神敲著門,她也渴望對自己的生命能至少有一定程度的控制。儘管她的人生歷程充滿崎嶇,她也接受下來,繼續追求自己的人生意義和目的、盼望活得豐豐盛盛。這是可以理解的。儘管她和她丈夫要面對很多障礙,但他們對有志者事竟成的信念大大的幫助他們應對她的病情發展及其後果。他們學會了接受好與壞、開放思想和明智行事。這些强項幫助他們同步應對逆境,從而找到有創造性的解決方法(比如邀請其他髮型師來分租髮廊)。

中國崇尚的人生觀與生命意義

以下圖片展示了三位中國先哲如何從不同的角度看生命:

這畫“品嚐醋”是用寓言形像來代表佛家、儒家、和道家(道教)三家對生命哲學的看法。[21] 這畫描繪三名男子把手指放進醋缸裏來品嚐醋,但表情各異:一個男子的面上表情滿是苦澀;另一個男子的反應是酸溜溜的;而第三個男子的臉容卻是甜甜蜜的。這三個人代表著佛陀、孔子和老子,亦代表著中國的三大哲學傳統:佛家、儒家和道家思想。每個人的面上表情正好代表著不同傳統對生命的不同主導態度。佛家認為生命是苦澀的,是由痛苦和苦難來主宰。儒家認為生命是酸的,原因是現在的社會陷入混亂狀態,與過去的秩序脫節。道家卻認為生命是甘甜的、在自然的情況下基本是美好的。

有人將這畫的主題描述為“生命趣劇”,又有些人以調解方式來解釋這畫,因爲既然這三名男子都同聚在醋缸前,所以這三種教導實際上可以說是同出一系。鑒于這三種傳統在中國悠久歷史中已經有相互影響,所以這説法可能有些道理。比如,道家的教義曾流入古典儒學,引起新儒家思想。在今日中國,同時認可這三個傳統信仰的,也大不乏人。

佛教徒普遍認為生命的苦難是我們抓緊慾望所構成的, 因此生命的意義是(1)放下一己私慾和放下身、心、社、靈的渴望來脫離苦難;(2)從而達到永恆極樂世界(捏槃)或靈命蘇醒,從擔憂、捏造和煩惱中釋放出來,並結束生、老、病、死的反複循環。[22]

儒家則強調生活正常便是生命的意義。平常人可以在人生經驗中找到“生存的終極意義”。[23] 儒家確認紀律和教育為準則或美德,通過理性與人際關係來維繫秩序與和諧,人才能實現美好的生活。

另一方面,道家相信“人生的苦澀和酸楚都是來自内心的干擾和沒有感激的心懷。衹要理解生命本身、順道而行,人生基本上是甜蜜的、是美好的。” [24] 既然一切都來自道(自然),人必須修煉和用自我實現的方式來歸回自然或與道聯結。道教徒的人生意義就是盼望在短暫的人生中能最終與道合一,修練成仙而達至長生不老。“只有自我反省才能找到我們最內在的生存理由。簡單來説,答案就在我們心裡。”[25]

要知道人生意義與生存原因是不一樣的。生存原因通常是指個人的生命意義,是指那具有終極存在意義的個人生命意義。根據個人的價值觀,人生確實有許多重要的意義,但其中“持有最高價值、比其他重要人生意義更突出的,”可能就是這個人的生存原因。李先生希望為孩子而活。[26] 孩子便是他生存的原因。對曾女士來説,[27] 生活的質素是她生存的最大理由。[28] 在我實地觀察當中,晚期病人常常想知道,當他們發現自己吃重的人生價值和生活質素大大降低之時,他們是否有任何理由繼續活下去。事實上,“為什麽要活?”這個問題,常被那些繼續要剋服百般困難或面臨痛苦和苦難的人多次提問到的。這些人經常想知道,他們的生命是否有意義、值得他們繼續生活下去。這意義涉及人類生存的意義、甚至目的。[29] 它與人的積極價值觀有很大的聯繫,因為人生的目的一般都是增加內在價值。

似乎人類是需要意義。意義是我們人性的一部份。我們的知覺是憑著整合感覺刺激物為模式而組成的。比如,當我們看到一個不完全的圓圈時,我們會自動將其視為完整,將外部刺激物自動組成圖形與背景。有些人會看重圖形,而別些人則會看重背景。這可以解釋為什麼文化信念、價值觀與行爲會各有差異。同樣地,當人要面對生存現實(比如無意義感或死亡)之時,人往往會尋找一種模式來解釋為什麼、或(簡單地說)尋找生命意義、生存原因。總體而言,當生存現實與我們的感知模式不相配時,我們會感到不安,直至我們能將這扭曲模式變爲可識別的圖形與背景。許多人,尤其是年青一輩,會很難接受末期病症,或接受不可理解的情況。我曾遇到一個女孩子毫不明白為什麼她的母親,雖然沒有吸煙習慣或家族歷史,還是患上末期肺癌。[30]

我們需要意義的另一個原因,不止是憑著它來告訴我們為什麽而生活,還告訴我們應該如何生活。這涉及我們生活的目的。一般來説,生活的目的是一個預期目標來引導人在生活中所做的一切。生活的目的與盼望實在是息息相關,因爲真實的盼望是人生中期待成功地達成可以實現(而不是虛幻)的完美。盼望提供生命意義來維繫我們。它令我們明白為什麽儘管苦澀的生活是如何折磨我們,生命仍然是有意義的,因爲有盼望就可以指引我們如何生活。本人認爲每個活著的人都有一個生活目的,儘管這個人可能沒有察覺到。

中國人對 “安樂死” 的看法

什麼是“安樂死”?中文和日文都有這個措辭。簡單來說,是“平安、無痛苦的死亡”。現代化來説,安樂死可分爲被動和主動。被動的安樂死是在病重時撤消生命支持。主動的安樂死是憑醫師的協助來自殺,簡稱P.A.S.,即 Physician-Assisted Suicide(在中國,人稱“仁慈地終止末期病者的生命”)。每個中國人都熱切的盼望在死亡時能夠有平安。

中國傳統哲學中的“安樂死”又是什麼?儒家普遍認為死得有意義是一種美德、比生命本身更為重要。人應該“願意因維護美德而死。”[31] 如前所述,佛教徒認為死亡是通過輪回轉世來達成般若 prajna(即最高智慧) 的途徑。道教徒則認為“安樂死”是自然死亡。老子的道德經50章開始曰:“出生入死”(意思是既有生,必有死;生是自然的化育,不必喜;死是向自然的回歸,亦不必悲)。生死相互融合,與道合一:“死亡,像生命一樣,是錯覺;沒有始,也沒有終,唯有道在無止境的流動。與道合一之人大可無畏。”[32] 道德經亦教導我們,“如果你意識到一切都會變,你就不會執著。如果你死也不怕,就什麼都可以達成。”[33]

至於西方支持醫師協助病人自殺P.A.S. (Physician-Assisted Suicide)的道德觀也與儒家的倫理思想達成共鳴。首先,儒家以仁為基本美德的思想可以強有力的支持PAS。[34] 仁是仁慈,是對父母或同胞的一種同情和尊重。看到別人痛苦,自己也會有同感心來分擔這痛苦。中國傳統上都一直視這同感心為醫德,是醫師應有的仁心仁術。這仁心令不少醫師願意協助末期病者終止他們的生命。

其次,一貫的儒家道德思想都認爲生活質素比生命本身有更高價值。當末期病者的生活質素已無可再低時,儒家倫理認爲與其生不如死,倒不如讓他們從這“地獄般的生活”解脫出來。儒家並不認同“神聖的生命”。為了顧及人的生活質素,儒家認為PAS是合理的。[35]

再三,是關乎尊嚴的問題。當一些末期病者在失去控制身體功能之時,他們覺得是奇恥大辱和盡失尊嚴。對他們來說,這侵犯可能比身體的痛苦更難承受。儒家思想歷來都認為寧自殺也不屈服來維護尊嚴,避免在外來勢力(如昏君、惡勢力或政治壓迫)威逼下受到羞辱、丟臉、或侮辱。 在這些情況下,儒家認爲自殺(最後的選擇)是可以理解的,特別是沒有家人或朋友的愛和支持。在現代PAS個案中,香港浸會大學的羅秉祥博士曾指出,這些所謂侵犯人尊嚴的襲擊往往來自個人本身(例如疾病、老化、以及身體和精神的惡化),故此都涉及人類不可避免的普遍現象。除非人類的病患、老化、和死亡真的被視為人類公敵,否則實在很難苟同儒家倫理説及的尊嚴侵犯。[36]

第四,關乎自主的問題。儒家倫理思想並沒有廣泛重視個人的自主權,[37] 也沒有討論太多人權。個人自由是在家庭和社區情況下確定其限度。

總括來說,儒家在支持PAS 與否的問題上,認同了仁慈的心和生活質素為支持PAS的道德觀念,但並不認同身體尊嚴問題和個人的自主權為支持PAS的原因。畢竟儒家認爲身體髮膚受於父母,我們有責任來照顧自己身體,不應自殘其身。“論語”中描繪一名孔子的學生曾子,因重病垂危,[38] 讓他的學生看他的手腳,並引用詩經說:“爲著履行我對父母的責任,我一直都在照顧這身體,唯有現在(垂危之時),我才能確保免除這責任。”[39] 這個想法出自對父母感恩之心,也是一直在中國文化中流行的一個中心思想。[40] 在跨文化的比較中,羅秉祥博士指出,雖然西方文化高度重視自主權,但孔子思想並不重視這點, [41] 怪不得儒家傳統只能對PAS作有限的認可。道德觀念有所差異,是因為不同文化將重點放在不同的價值觀上。湯馬士·卡蘇利斯Thomas Kasulis提供一種視覺隱喻來解釋這現像:一種文化所認可的前景卻可能是另一種文化所認可的背景。[42]

同樣地,佛教徒對PAS也沒有劃一的看法。佛陀的教義並沒有明確地教導如何處理PAS。巴利大藏經中最顯然的自殺 例子包括僧侶闡陀 (Channa)、瞿低迦(Godhika) 和跋迦梨 (Vakkali)。[43]這三個僧侶都有重病帶給他們極度的痛苦,最終都是取去自己的生命。雖然他們在死時可能得道開悟,[44] 但終究他們在自殺之時並沒有達成覺悟的標準,也就是說沒有平和心態、沒有解脫憤怒、仇恨或恐懼,所以難以得佛教徒公認爲已覺悟到人生真理的阿羅漢;[45] 結果他們仍然會受輪迴生死所控制。

佛教徒視死為過渡。死者將投胎重生,而新生命的品質將會視乎他們前生的善惡因果。這會產生兩個問題。一、我們並不知道新生命將會如何。如果新生命比目前的生命還差的話,末期病者的PAS便會適得其反。以爲了斷生命可以逃避苦難,但來生甚至會更糟。至於那些得道開悟的末期病者,並不需要擔心PAS會帶給他們更痛苦的新生命,因為他們既然已得道開悟,是不需要經歷到投胎重生了。二、自殺會干擾到因果關係。縮短了生命就會影響到人的緣份。佛教徒的假設是:當受苦的人考慮到自殺時,身體的苦楚會帶給他精神上的痛苦,心靈處於不平衡狀態,導致錯誤的判斷,也失了因果的平衡。[46]

況且,佛教徒認爲,不論是奪走自己或別人的生命,都是不合理的。要有優質的生活,佛學首要的戒律是不可殺生。這適用於各等級的人和動物。這教條所約束的,不止是佛教聖職人員,也包括信佛的普羅大衆。[47]

佛教傳統在日本不乏僧侶自殺的許多故事,而在越南戰爭期間,僧侶自殺也有被用作政治武器,但這些都是僧侶,與普通教徒有很大分別。在佛教,生命終結的方式對新生的開始會有深遠的影響。佛教視一個人在死亡時的心態為重要因素,應是平和的、解脫憤怒、仇恨或恐懼。

自殺也是日本武士傳統之一。他們剖腹自殺seppuku的儀式確實非常接近安樂死 – 牽涉到一個助手斬其首來加速死亡。這些武士的自殺動機類似尋求PAS的人:他們可能是打了敗仗,將被敵人處死(就好像末期病者無力反抗病魔、面臨死亡一樣),或者是嚴重受創、不能再有什麽作爲(就好像病重之人覺得自己豪不中用一樣)。正如前述,日本武士剖腹自殺時的心態,在佛教來説,也是非常重要。總而言之,這些案例表示佛教只支持已得道開悟的佛教徒自殺(包括PAS),但不贊同其他人了斷自己的性命。

道教的“安樂死” 是自然死亡。世上一切(包括人的生命)都來自道;人死時,便歸回道(生命的源頭)。明白與道合一這道理,便會欣賞到人生、欣賞到人生中無時無刻的奇蹟。就像晝夜一樣,陽和陰的雙重性是自然的兩極、又是同等、又是互補。生死也是一樣。有生命就有死亡 ;避不了。凡有生命的,都必然要死,又從死入生。自然界的四季,是在循環變化中達成和諧。既然死亡是自然的,就不應為它過份悲痛。

生存在道教來説也視乎三方面的相互影響:(1)個人; (2)社會(及其人為的價值觀);和(3)道(自然原則)。要過滿足的生活,人必須了解自身內在的渴望和需要、社會的價值觀和自然原則。生命和死亡的意義,不僅是取決於個人的渴望和需要,也取決於文化和社會的影響與自然原則。

道家的主調是無爲而治、不動便是動。這藝術意味著不採取行動,實際就是一種行動。這並不是“無所事事,只靜觀其變,” 而是描述一種通過適當的行動來完成事情的做法,是根據個人能力、願望、和道的認識,知道自己在大自然的位格,才知道何時應動、何時應不動。換句話說,唯有信靠自然的我才能生活滿足,而不是絞盡腦汁來與現實生活或無憑的困擾持續鬥爭下去。因此,道教並不輕易贊成干擾別人選擇的道路(包括PAS)。

基於憐憫(道教三個基本美德之一 [48]),道教是允許末期病者放棄積極的醫療措施來了卻殘生。然而,道家的倫理並不贊同任何方式的PAS。道教看殺人是一種積極行動,可以說是最壞的一種自然干擾、與道不合。相比之下,讓病人自然死亡才是帶有平安和尊嚴的“安樂死”。

在中國,多次的民意調查顯示出,當面臨難以忍受的痛楚和無休止的苦難之時,許多人都願意選擇PAS ,要求醫師仁慈的協助自殺。[49] 但是我們應該留意到採集的樣本數目比較小(最多是171個被訪者),而大多數被訪者是城市居民,有可能引進抽樣差誤。畢竟,近百份之六十的中國人民是在農村生活的。

至於子女是否願意接受父母選擇PAS,調查結果並不明顯。這並不奇怪,因為孝道在中國傳統社會裏是非常重要,孩子們從小已知道應該盡力來照顧患病的父母。如果父母患有末期病症,孩子們可能會覺得遵從他(們)PAS 的意願是相等於離棄他(們)。當他們看到父母受苦時,他們的無奈和破碎的心,我都有好幾次感受得到。他們更難受的是當父母表示希望死亡可以減輕兒女的經濟負擔,這實在令孩子們充滿內疚。

儘管有許多案例要求醫師仁慈的協助自殺,到目前為止中國政府還沒有立法批准任何機構或人士從事此措施。[50] 醫院迄今仍拒絕同樣的要求(主動的安樂死,即殺死病人),但在病人或其家屬的要求下,醫院允許被動的安樂死(即撤回生命支援系統)。實際上PAS已暗暗的通行一時。有醫師會將大量的止痛藥或麻醉劑注入末期病者體内,主要目的是止痛,但實實在在的是在幫助病人脫離苦海 (正所謂“雙重效應”)。[51]

到目前為止,我在本章試圖给讀者簡短的一瞥,了解一下末期病者在中國是怎樣生活,而中國人又是用何等心態來應對難以忍受的痛苦。同時,我們亦探討過生命意義和中國人不同的自殺觀。在接下來的幾章裏,我將嘗試將西方思想對生命意義和盼望的哲學觀點採納入我們的討論,因為筆者認爲它們與關懷和輔導末期病者有很大的關係。

End Notes for Chapter 2 第二章尾注

[1] Interview #6, Appendix.

[2] Donald S. Lopez, Jr., “Four Noble Truths,” Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/214989/Four-Noble-Truths (accessed May 20, 2008).

[3] The teachings on the five khandhas: form (body), feelings, perceptions, thoughts, and consciousness, give us the tools to relieve suffering.

[4] Geoffrey DeGraff (a.k.a. Thanissaro Bhikkhu), “Life Isn’t Just Suffering,” rev. 2005, http://www. thaiexotictreasures.com/suffering.html (accessed May 20, 2008).

[5] Jos Slabbert, “How to Deal with Suffering,” http://www.taoism.net/theway/suffer.htm (accessed May 26, 2008).

[6] Jos Slabbert, on Lao-tzu, Tao Te Ching, Chapter 1, “attachment brings sorrow, but joy too,” http://www.taoism.net/theway/suffer.htm (accessed May 20, 2008).

[7] Jos Slabbert, on Lao-tzu, Tao Te Ching, Chapter 16 “the source is our true self,” http://www taoism. net/theway/suffer.htm (accessed May 20, 2008).

[8] Jos Slabbert, on Lao-tzu, Tao Te Ching, Chapter 23 “a willingness and courage to face reality is the only way to deal with suffering, especially when the suffering is inevitable. It is when you “embody” the Tao, accepting the inevitable, that you can face suffering with true equanimity,” http://www.taoism.net/ theway/suffer.htm (accessed May 28, 2008).

[9] Personal communication with Thomas In-sing Leung, Ph.D. (University of Hawai’i), Director of the Culture Regeneration Research Society in Vancouver, B.C. He was on the faculty of Regent College, University of British Columbia, and has served in several Chinese universities (Sichuan and Shandong) as Doctoral Dissertation Advisor.

[10] 2 Cor. 1:3-4 KJV, “Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God.”

[11] Thomas In-sing Leung, From Suffering to Hope [in Chinese], CD-ROM (Vancouver, BC: Culture Regeneration Research Society Productions Association, 2004).

[12] Paul T. P. Wong, “Chinese Positive Psychology,” Encyclopedia of Positive Psychology, ed. Shane J. Lopez (Malden, MA: Wiley-Blackwell Pub., 2009), 152.

[13] Jos Slabbert, “Body’s ‘intelligence’ refers to wisdom and compassion. It represents the intuitive, natural intelligence – the gut feeling of what is right – of someone living in harmony with the Tao,” http:// www.taoism.net/theway/suffer.htm (accessed May 28, 2008).

[14] Jos Slabbert, on Lao-tzu, Tao Te Ching, Chapter 18, http://www.taoism.net/theway/suffer.htm (accessed May 20, 2008).

[15] Kerry W. Bowman and Peter A. Singer, “Chinese Seniors’ Perspectives on End-of-Life Decisions,” Social Science and Medicine 53, no.4 (2001): 455-64.

[16] Paul T. P. Wong, “Chinese Positive Psychology,”152.

[17] Carl Ratner and Lu-mei Hui, “Theoretical and Methodological Problems in Cross-Cultural Psychology,” Journal for the Theory of Social Behaviour 33, no. 1 (2003): 72.

[18] Harry C. Triandis, Culture and Social Behavior (New York: McGraw-Hill, 1994), 161.

[19] Paul T. P. Wong, “Chinese Positive Psychology,” 152.

[20] Interview #12, Appendix.

[21]The Vinegar Tasters was mentioned in Benjamin Hoff’s book The Tao of Pooh (New York: E. P. Dutton, 1982), 2-7, http://en.wikipedia.org/wiki/Vinegar_tasters.with picture (acessed May 14, 2008).

[22] Donald S. Lopez, Jr., “Four Noble Truths,” Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/214989/Four-Noble-Truths (accessed May 20, 2008).

[23] Wei-ming Tu, Confucian Thought: Selfhood as Creative Transformation (Albany: State University of New York Press, 1985), 23.

[24] Benjamin Hoff, The Tao of Pooh (New York: E. P. Dutton, 1982), 6.

[25] Ming-dao Deng, Scholar Warrior: An Introduction to the Tao in Everyday Life (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1990), 253.

[26] See story in Interview #6, Appendix.

[27] See story in Interview #12, Appendix.

[28] “Quality of Life” means different things to different people, as suggested by Matthew Edlund and Laurence Tancredi, “Quality of Life: An Ideological Critique,” Perspectives in Biology and Medicine 28, no. 4 (Summer 1985):591-607. This will be further discussed in Chapter 3 of this dissertation, page 91.

[29] Stanford Encyclopedia of Philosophy, “The Meaning of Life,” http://plato.stanford.edu/entries/life-meaning/#MeaMea (accessed May 14, 2008).

[30] Interview #10, Appendix.

[31] Mencius, “To die to achieve ren (compassion)” and “To lay down one’s life for a cause of 義 yi (righteousness)” in Mencius 6A: 10, trans. D.C. Lau (Harmondsworth: Penguin, 1970).

[32] Jos Slabbert on Lao-zi, Tao Te Ching, Chapter 154, “acceptance of the inevitable makes suffering bearable,” http://www.taoism.net/theway/suffer.htm (accessed May 20, 2008).

[33] Jos Slabbert on Lao-zi, Tao Te Ching, Chapter 74, http://www.taoism.net/theway/suffer.htm (accessed May 24, 2008).

[34] Mencius, “I would rather take dutifulness than life” in Mencius VI A: 10, 166.

[35] Ping-cheung Lo, “Confucian Values of Life and Death and Euthanasia,” Annual of the Society of Christian Ethics 19 (1999): 318.

[36] Ibid.

[37] Kantian philosophy has long cherished the value of individual autonomy, which emphasizes the freedom to decide on things that matter much to one-self. Some of its followers believe that human beings have the right to choose between life and death for themselves.

[38] Arthur Waley, trans. The Analectsof Confucius (New York: Everyman’s Library, 2001), 8.3.

[39] A paraphrase from the Classic of Poetry, one of the Five Classics (ancient Chinese books) used by Confucius and his followers as the basis of studies. Believed to be compiled or edited by Confucius himself. The others are Classic of Changes, Classic of Rites, Classic of History, and Spring and Autumn Annals.

[40] David Wong, “Comparative Philosophy – Chinese and Western,” rev. 2005 in Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/comparphil-chiwes (accessed May 24, 2008).

[41] Lo, “Confucian Values,” 322.

[42] Thomas P. Kasulis, Intimacy or Integrity: Philosophy and Cultural Difference (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2002), 156.

[43] The Pali Canon is the primary sacred text in Buddhism, especially in the Theravada tradition.

[44] An arahant is a “worthy one” or “pure one,” an enlightened person who is not destined for further rebirth. It is a title reserved for Buddha and the highest level of his noble disciples.

[45] Damien Keown, “Buddhism and Suicide: The Case of Channa,” Journal of Buddhist Ethics, 3 (1996): 8-31.

[46] “Euthanasia: The Buddhist View,” BBC Religion & Ethics Forum, Feb. 24, 2004, http://www.bbc. co.uk/religion/religions/buddhism/buddhistethics/euthanasiasuicide.shtml (accessed May 24, 2008).

[47] Bhikku Dhammavihari, “Euthanasia: A Study in Relation to Original Theravaden Thinking,” presented at the Y2000 Global Conference on Buddhism, Singapore, June 3-4, 2000, http://www.metta.lk/ english/euthanasia.htm (accessed May 24, 2008).

[48] Chad Hansen, “Taoism,” Stanford Encyclopedia of Philosophy, rev. 2007. Simplicity (in Tao Te Ching, Chapter 37) and humility (Tao Te Ching, Chapter 7) are two other cardinal virtues in Taoism.

[49] According to Xinhua National News, these surveys have found a high percentage of people, from 95% (among medical workers) to 64.6% (among Beijing residents), in 2003 opting for “mercy killing” if they ever become terminally ill with intractable pain. Legal Daily, June 12, 2007 edition [in Chinese], http://www.news.xinhuanet.com/legal/2007-06/12/content_6230138.htm (accessed May 20, 2008).

[50] The March 6, 2006 edition of China Daily reported in an article “Local Experiments on Euthanasia Proposed” that a province-level hospital in North China’s Hebei Province each year would encounter one or two cases in which patients with terminal illness would ask for “mercy killing,” http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2006-03/06/content_527285.htm (accessed May 20, 2008).

[51] William David Solomon, “Double Effect,” in The Encyclopedia of Ethics, 2nd ed., ed. Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker (Florence, KY: Routledge Press, 2001), 418. The principle of “double effect” is often invoked to explain the permissibility of an action that causes a serious harm, such as the death of a human being, as a side effect of promoting some good end, such as pain relief.

第三章

西方哲學思想如何看生命的意義

我的朋友亞鳳和我正氣喘喘的爬上樓梯,因爲這7層樓宇並沒有電梯。梯級處很暗淡,每一個角落都有垃圾。腐臭的氣味洋溢在空間。牆壁掛滿電錶,電線縱橫交錯、無處不在。幾乎每家每戶在他們的木門前都有一扇不銹鋼防盜門。我們爬梯越爬越高,樓下的汽車聲也漸漸變弱。最後我們到達張先生住在七樓的公寓來按門鈴。[1] 他的門口貼著一塊紅色招貼,寫上“上帝是愛”四個字,是用黑色墨水寫的。

應門的亞姨是一個大約四十多歲的壯健女子。經過介紹後,知道她是張太。來訪之前,亞鳳曾告訴我,這是張先生的第二個妻子。第一個妻子與他離婚時,留下三個男孩和一個女孩給他養大。亞姨自己也有一個與前夫生的22歲兒子,現在和他父親同住。張太很熱烈的歡迎我們進入她的家。這家雖小,但很溫馨。報紙整齊的疊在桌上。餐桌旁邊的牆,掛上一個木十字架。桌上的花瓶裡有鮮花。在小小的電視機前坐著張先生。他看來很消瘦和憔悴。亂蓬蓬的頭髮已變為銀白色,頂頭也有些削薄。未來之前,我從亞鳳處已知道張先生患上末期肺癌,應命不久矣,但他還不知道他健康問題的嚴重性。

“亞鳳,歡迎你和我的朋友,” 張先生說。他試圖從沙發上站起來。

“謝謝你讓我們來探望您和亞姨。您好嗎?”我回答說。

“我這身體現在沒用了、一日比一日差。”

“不是嗎?我們年紀都不輕了。”

“你覺得梯級如何?你是不…… ”他問,但卻要停下來喘一口氣。

“對我來説,梯級真不容易。您呢?”

“我容易累、氣促。醫生說我的肺水腫,所以我很少出門。我想找一較低層的公寓住,但租金高得很。我希望有電梯,但除非建築物是超過七層高,否則電梯設備不是強制性的。”

“這豈不是要您終日呆在家裡?”

“亞姨會帶我出去走走。她背著我落樓。”

“真難為您啊!”我對亞姨說。她就坐在張先生旁邊的沙發上。

“她常用她的摩托車帶我外出郊遊。我喜歡坐她的車探訪新的地方,沿路欣賞美麗的風景。這樣我可以放鬆和自由自在。當我們在陽光燦爛的日子裏、沿著鄉村小路漫游之時,微風愛撫著我的頭髮、掠過我的面孔,那種輕鬆感覺實在是難以形容,而腦海裡的憂慮和惱怒也一掃而空。這外出休閑游玩促進我的創造性思維,並給我們提供優質的時間在一起。我感到不論是身體或精神上還有自由、還可以到處游歷、可以順利的進行我一切终究實現的人生目標。”張先生說這話時,他的眼睛充滿著興奮和驚嘆、他的手輕搭著亞姨的肩膀。

“太好了!”我回答。

“在我最需要家人幫助之時,我的家人卻趕我出門,唯有亞姨願意收留我。我自己孩子拒絕幫助我。他們要我們答應許多不公平的要求才肯幫助。我做父親也真是太良善了、過份溺愛自己孩子,並沒有好好的教養他們。這是我將會帶入棺材的一項遺憾。”

“可以與他們和解嗎?”我問他。

“沒有多大用。與他們的媽媽一樣,他們真的很歧視亞姨。”

“亞姨,你覺得如何?”我轉向問亞姨。

“做爸爸的最好與他的孩子和好。其中有很多誤會,但我會盡我所能來平息它,” 亞姨說。

“亞姨,你的心真好。”

“亞姨是天賜給我的,”張先生插口說。“我愛她比我愛自己家庭更多。如果不是她,我已在絕望中自殺了。她是我還活著的原因。我希望我能為她做更多,但她卻是很容易滿足。她說她會樂於與我在一起同舟共濟。我喜歡與她在一起。當一切看起來是灰暗之時,她是我抱緊的唯一盼望。”

“那真棒!”

“我每天都感謝上帝的賜福。上帝是美好的。自從我退休之後,生活很艱難,尤其是沒有多少錢,但神每每都足夠提供給我們所需要的。我們學會了依靠祂的信實和恩典;對我來説,這些都足夠我們用了。我錯失了不少家庭溫馨與和諧,但我現在可以數算到與亞姨共同建立一個家的喜樂,和將來回歸天家的平安。”

幾個月後,在2008年3月, 張先生便與世長辭了。同年十月我回到中國,再探問亞姨。當時,她仍為死去的丈夫傷心,但卻有很多美好的回憶來珍惜。她期待有一天她會與丈夫在天家重聚。他們已找到他們的人生意義 (就是他們的基督教信仰)、他們的真我(就是能夠選擇自己喜歡過的生活)、找到被人愛的肯定、並且找到確實的平安和喜樂(就是在地上暫時的家和在天上永恆的家)。

我在中國的臨床關懷輔導事工上,發現有很多中國人的生活是受到基督教神學或後基督教時代的西方哲學影響不少。張先生是我採訪過的幾個基督徒之一。他的人生意義與先前所述及的曾女士不同。[2] 曾女士並不信教。她更關心的是活得淋漓盡致、生活質素凌駕一切。換句話說,她是法國諾貝爾文學得獎者加繆寫作中的典型“女英雄”。[3] 她希望做她自己選擇做的事,就好像十九世紀的德國哲學家尼采或二十世紀的法國哲學家薩特所敘述的中心人物一樣。在張先生和曾女士的兩個故事上,我們發現在當代中國有兩種非常不同的人:張先生是被西方神學(基督教)所影響,而曾女士則被西方哲學所影響。事實上,中國與西方傳統都 有彼此互動和充實。[4] 在探討“生命意義”這樣一個難以捉摸的概念,每個傳統都有它的見地,並可以納入其他傳統的貢獻。不論是在中國或是在西方社會,這富有成果的互動和相互影響會對我們理解現今所述及的人類故事有所幫助。本章會探討一下在哲學與存在方面,西方思想是怎樣看人生意義,包括信仰、自由、仁愛和盼望。這樣一來,不論是中國還是西方傳統,我們都可以反思我們最根深蒂固、但絕無疑問的議程,和反思我們自己傳統的假設。

哲學上的所謂真實世界

這真實世界理念是起源於希臘哲學家柏拉圖Plato與弟子的對話。柏拉圖賦予生命意義的方式,主導了幾乎整個西方思想和情懷史;不僅影響到基督教 ,也變相的影響到後基督教時代。

作爲蘇格拉底Socrates的學生,柏拉圖相信靈魂是不朽的。他解釋靈魂爲何會有苦難。蘇格拉底說,驅使一切行動的“靈魂是不朽的。”靈魂可以自由決定,因爲它不受驅使。舉例來說,當我們沒有什麼驅使我們採取行動的時候,我們便能自由地決定如何做事。因此,蘇格拉底認為靈魂不朽,是因為它的存在既沒有始、也沒有終。它沒有存在的開始,是因為它不受任何因素所驅使。它也沒有終結,是因爲終結需要除去開始的驅動因素。既沒有開始的因素驅使,就沒可能有終結。 靈魂是本於天賦的“真滋養”來維持它的存在。[5] 柏拉圖相信理性是靈魂的向導,是用來管制身體的慾望,也即是柏拉圖的所謂 “胃口”。[6] 貪婪的“胃口”可引來精神病和靈魂受苦。爲了管制身體的慾望,有些靈魂在爭鬥中“斷了翅膀、再不能飛而落下地來成為肉身,被判處輪流轉世,而命的好壞是視乎前世所積下的功德。然而,隨著“理念Forms”的追求,靈魂能再次回歸天堂。在許多方面,柏拉圖的哲學(發展期是大約在公元前4世紀)影響了佛教(發展期大約在公元前3世紀),兩者同樣地相信慾望會導致心靈的痛苦、因果報應、輪回轉世直到得道開悟。

究竟什麼是柏拉圖的理念論呢?在他的作品 共和國 Republic裏,柏拉圖把現實分爲兩個世界:一個是成形的世界(也是理念的世界),而另一個是逐漸成形的世界。[7] 理念的世界是真實的世界。雖然看不到,但仍然是絕對真實的。柏拉圖稱之為“本質永不改變的世界”。在這真實世界裏,理念真真的存在,而另一個逐漸成形的世界卻是一個變幻不常的感官世界,衹能是模仿真實世界中理念的本質。這二分法是柏拉圖哲學的中心主題。當靈魂被捆綁在日趨敗壞的肉身時,人會覺得有苦也有甜:苦是因為人的靈魂感覺到被捆綁在肉身的無奈和痛苦,而甜是因爲靈魂可以盼望有一天能回到在天上真正的家。換句話說,認識到天家的理念會帶給在這塵世受苦的靈魂安慰與平安,令他們能再渴望回歸天堂。

由於柏拉圖認爲理念是上天的標準、理想或完美,所以世俗的一切都只是最佳的模仿品而已。鑒於此,勇敢、公正、行善、聰穎等理念變成人類的美德,即勇氣、公義、善良和智慧。事實上,亞里士多德Aristotle(柏拉圖的弟子)藉著這個美德概念還邁進一步,開發了他的中庸之道(平均主義)。[8] 根據亞里士多德,美德可以被看作為兩個極端(虛與實)的中等級數。比如,勇氣的美德可以被視為懦弱(缺乏勇氣)和魯莽(過份性急)之間的平均級數。雖然亞里士多德並沒有詳細說明,盼望也是一種美德,可視之為絕望和過份自信的中間含意。

因此,概要來説,柏拉圖的總體構思是敘述什麽賦予生命意義。這故事有三部曲:(1)最起初的恩典 – 靈魂合宜的住在天家; (2)從恩典中墮落 – 被流放到一個生疏之地(地上的肉身); (3)被救贖重回天家 – 再次沐浴在恩典中。根據哲學家楊教授Professor Julian Young的解釋,柏拉圖所敘述的進一步表明(一)生活的目標和意義是受過去生活所影響; (二)我們有時會被離棄,引致流離失所,和對我們的存在覺得有威脅; (三)這都是我們的錯,無法管制我們的慾望/胃口,所以引致現今的病痛和苦難;(四)我們不止應該知道何謂美德,更要實踐美德才可以實現我們的人生目標。[9]

顯然,柏拉圖的總體構思對基督教來説有巨大的影響。即使柏拉圖的話語沒有提及萬能的造物主(上帝),也沒有提及上帝犧牲自己的獨生子來拯救罪人,然而基督教基本上是柏拉圖哲學的一個版本,反映相同的現實概念:真實世界和真正家園;靈魂是不朽的、是無形的;而所經歷的三部曲也很相似:就是本活在恩典中,但從恩典墮落,和終得救贖重囘恩典中。在這兩個故事中,還有同樣的兩組分類:就是自然世界和超自然世界、天與地、逐出和回歸家園。在這兩個故事中,都是靈魂自己犯錯。故此,從大約公元前4世紀初一直延續到公元後18世紀,柏拉圖哲學對西方思想的影響力可以說是巨大無比。在這期間,生命的意義是一個無足輕重的問題,原因是基督教(也就是柏拉圖哲學的版本)似乎已提供了很明顯的答案。

直至公元後18世紀,德國哲學家以馬利·康德Immanuel Kant(1724-1804)

發現柏拉圖 – 基督教傳統所敘述的真實世界出了問題,因爲在那時啟蒙運動的誕生和科學實驗的成果開始挑戰傳統的基督教。啟蒙運動的基本特色是極爲樂觀的看好人類理性的巨大力量。中古時代的信念(相信知識是來自上帝)已不再可信。人的啓蒙是經過仔細觀察這個可見的世界,再加上理性的推論而達成。在理性主義大行其道之時,上帝與靈魂的概念變得微不足道。柏拉圖的非物質理念和超自然的真實世界竟然變成一個神話。

康德是一個理性主義者,又是一個宗教保守派的支持者。他試圖分別出超驗世界和感官世界來挽救傳統的宗教信仰。[10] 他堅持認為真有一個超自然的真實世界,不斷將信息輸入我們的感官,好得過濾以後,能令我們在表面上體驗到那個真正(超驗)的世界。他建議我們所認識的空間、時間和事物,只是模仿真正世界的理念形式。比如我們戴著綠色的太陽眼鏡,那麼我們看到的所有東西都會呈綠色,儘管在現實中我們看到的只有一些是真正綠色。康德相信科學所描述的自然時空衹是表面現象、是我們直覺的產品,[11] 而超自然的世界才是真實世界,是人衹有憑信心,而不是理性或肉身感覺,才能充份理解的世界。這信念是基於一個無上智慧的原由、所有理性的典型代表。[12] 這信念也是人存在的理由、盼望的根基。

此外,作為一個理性主義者,康德認爲基督教信仰是合理的。他的論點大致是這樣:(1)當我們承擔道德觀念之時,我們是相信有懲罰和獎賞; (2),但由於許多惡人興旺、好人早死,所以必須有一個來世和公義的上帝來懲罰和獎賞; (3)既然有來世公平待遇,這就意味著一個人必定有來世的生命,令我們有理由相信靈魂是不朽的。這些基督教信念(公義的上帝、不朽的靈魂、來世的生命)都很合理,也賦予我們生命的意義。

康德以後的另一個德國哲學家,即通常被稱為悲觀主義者和虛無主義者的阿瑟·叔本華 Arthur Schopenhauer(1788 1860)

廣汎的批評康德試圖挽救基督教的努力。雖然他完全接受康德區別的兩個世界論(表面的和現實終極的),但叔本華認為表面的感官世界既然是如此極盡殘酷和痛苦,他實在很難想像到在超自然世界裏會居住著一個基督徒信賴的慈愛上帝。此外,他對“事物本身”的認識與康德有不同的見解。他認爲要真正認識“事物本身”,包括上帝在内(如果真有上帝的話),不但止可以慿心靈或感官來認識,也可靠種種微妙的體驗來認識。他認為親身體驗“事物本身”肯定能幫助人更了解“事物本身”。[13]

儘管叔本華的意見與康德有別,他還是相信“事物本身”是一個真實的世界。他附議基督教思想中的塵世是滿有“淚水的面紗”,需要從中得以拯救。不過他認為這拯救不是來至上帝,而是通過“自我的超越”。看來叔本華和基督教之間的區別是:他的真正世界不是上帝和天使的居所,而是佛教的無神論世界,也就是人的慾望所驅使生存的絕對性現實世界。叔本華認為“事物本身”(包括基督教的上帝)並不是什麽美好的祝福,而是“絕對應該受到譴責的本質”。[14] 在這個無神論的真實世界,叔本華認為人生的目標和生活意義是放下個人的意志和慾望才可得救贖、達成靈裏深沉的寧靜和永恆的極樂世界,也就是佛學説及的涅槃。[15] 所以德國哲學家弗里德里希·尼采Friedrich Nietzsche(1844 1900)在他的後期作品裏,稱叔本華的哲學為“歐洲的佛學”。[16]

尼采在他早期作品 悲劇的誕生 告訴我們,人都是嚮往和希望尋找到(1)在悲傷中的意義和(2)幫助人超越生活悲哀的方法。[17] 尼采的問題重點是關乎希臘悲劇對觀衆的效果。這問題一直困擾著亞里士多德以來的哲學家。問題的本質是:“為什麼我們願意觀看悲劇,讓自己看到這世界的種種災難?這災難不止是人類生命的滅亡,也是人類最佳成果的滅亡。”悲劇是否可以滿足我們的需要?尼采與康德都用同一字眼“升華”來描述這種“悲劇效果”,就是觀衆可以從悲哀“升華”為超越現像世界、歸回自然的感覺,可以暫時逃脫個人苦難(現像)的辛酸和生活的折磨。雖然悲劇裏的英雄在劇終被殺害,但他的犧牲提醒觀衆,人可以有另外一種存在、一種更崇高的快感。[18]

關於以上的問題,尼采的回答是:“在生活的藝術上,希臘的阿波羅神Apollo(光明之神、藝術之神;重理性和負面看法的神)教導我們應在現實生命中雖苦猶樂;而酒神迪奥尼修斯Dionysus卻教導我們要在現實世界背後來尋求快樂。”[19] 關於苦難這現像,尼采的解釋與叔本華的不同。[20] 尼采認為,要逃避痛苦生活,我們必須超越“善惡之源頭”(即超越生命的創造和策劃者)。尼采認為一切存在的源頭,不宜是維持我們生計的仁義之君, 也不宜是加諸我們百般苦難的惡者,而是一個 “完全魯莽、沒有道德、愛開玩笑的神”。 這神動不動就將那些已建在沙堆的堡壘 (或世界) 摧毀,再重新建造新的世界來替換它。

在他後期作品中,尼采對叔本華的評語是,“在反對‘事物本身’ 必然是美好、神聖、信實和獨一這論點上,叔本華詮釋‘本身’為意願實在是踏出必要的一步,但他並不知道如何奉這意願若神明。既然他一直都離不開基督教的道德觀念(有善也有悪),他所看到的只是悪的那一面,引致他認爲‘事物本身’ (包括基督教的上帝)並不是什麽美好的祝福,而是惡劣的、愚蠢的、絕對應該受到譴責的本質。”[21]

早期的尼采,像叔本華一樣,也被稱爲歐洲的佛教徒,相信人的個別性格是一切苦難的根源,[22] 要得拯救必須要超越這根源。在尼采的著作悲劇的誕生 裏,他解釋說,“苦難是個人主觀上的需要與客觀上的發現脫節所帶來的結果。”因此,根據尼采的意見,如果人能夠放下慾念(自己想要的,而不是自己真真需要的)、超越自己的個性,便可以避免受更多的苦。

令人耳目一新的,是另外一位德國哲學家格奧爾格·黑格爾Georg Hegel(1870 – 1931)。

他支持真實世界的存在,但反對以康德的基督化、超自然世界為實。黑格爾將康德假設的真實世界搬遷到現實世界的未來。他認爲人的拯救不是慿基督,而是慿這世界未來的和平與和諧。在他來説,自然與超自然世界之間的區別,不過是重新解釋為現在和未來之間的區別吧。

有鑒于此,黑格爾強調社區中合作,注重彼此團結和與自然合一。[23] 在黑格爾的論文中,“我”這個字可是意味深長。“我”實質上是解為“只為別人著想”。[24] 二十世紀法國哲學家約翰-保羅·薩特Jean-Paul Sarte(1905-1980)改述這句話的中心思想:“我”是意味著你持著我存在的秘訣,幫助我認識自己和周圍的世界。舉例來說,如果我認爲自己是一個愛妻子的丈夫和慈祥的父親,我實在需要妻子和孩子認可才成事。

對黑格爾來説,生命的意義是在歷史終結時實現世界大同:你和我之間沒有隔離、衹有和諧。[25] 這才是真實世界。在黑格爾而言,生命的意義就好像基督教所説的一樣,實現“上帝之城”,但區別是,這城並不是在天上,而是在未來的大地。在尼采而言,黑格爾所提供的真實世界,不外是一種變相的“抽象安慰”,與目前環境疏離,盼望終有一天烏托邦Utopia降臨、人能活在和平與和諧中。在黑格爾而言,幸福的生活是生活在和諧合作中,是鑒于每個人在民族或社區團體的公益貢獻方面,都能認識到一己的真實自我。

再者,黑格爾認為所有人,不論社會階層,都有一個豐富和相同的意志。這是人類的本質。衹要做好自己本份,大衆的公益便可以實現,就好像個人的努力會帶來團隊的成功。[26] 黑格爾認為,個人的努力來實現貢獻公益的意識,就是人生的目標。沒有努力,什麽都不會存在。這共同努力的意志,可以克服人際間的隔離、 削減階級的差別。法國大革命就是其中一例:共同意志推翻了資產階級的壓迫。歷史展示黎明帶來一個新的世界、一個更前進的社會。至少這是黑格爾的看法。這也令我們想起共產主義者在中國的革命和中國集體努力的傳統信念。這呼應了愛倫·馬歇爾教授Professor Ellen Marshall (我的母校 –克萊蒙神學院Claremont School of Theology – 前教授) 所說有關盼望的一句話:“盼望是高潔的,尤其是當這盼望是導向幸福的整體,因爲這要求我著重我的幸福是與你的幸福息息相關。”[27]

當尼采在1882年說“上帝已死了”,[28] 他不僅是說及傳統基督教的上帝,他還包括任何在人類生活中起神聖作用的個體。他所指出的真相,是根據社會學來説,西方文化已不再是宗教文化。既然一切宗教都是假設或承諾有一個真實世界,那麽在這定義上,基督教和“歐洲佛教”都是宗教,而黑格爾哲學和馬克思主義也同樣是宗教。

黑格爾認為歷史在一般情況下是體現人類的活動,而卡爾·馬克思(1818 – 1883年)Karl Marx德籍猶太人、共產主義的創始人

卻認為歷史所體現的只是純粹一種活動:就是經濟活動,是有關物質財富的生產和擁有。馬克思認爲衹有經濟活動是提供歷史的根基;其他一切 – 藝術、宗教、政治、法律 – 都是純粹建立在經濟之上,就好像啤酒上的泡沫一樣。馬克思有一句名言,就是“宗教是大衆的鴉片。”馬克思好像黑格爾一樣,假設有一個天堂、一個烏托邦,能夠在歷史結束時成爲真實世界。因此,黑格爾和馬克思都是暗下的變相“真實世界”哲學家。馬克思也好像黑格爾一樣,棄掉柏拉圖哲學和基督教之自然與超自然世界的區別,而單單用一個藉著未來世界的烏托邦來賦予人生意義的真實世界來取代之。當尼采宣告“上帝已死了”時,馬克思主義已是最後有關真實世界存在與否的答案,從此再沒有更多版本來詮釋能令人相信的生命意義。既然沒有“真實世界”或宗教來作盼望的基礎,人類便進入了虛無主義的世界。傳統的價值和信仰變得毫無根據。人類的存在也往往變得毫無意義和作用。

歐陸哲學

從19世紀末期到現在,“上帝已死了” 引起不少哲學家的爭論,回應所謂“生命意義”這個問題。這包括弗里德里希·尼采Friedrich Nietzsche的後期作品、和約翰-保羅 ·薩特Jean-Paul Sartre、馬丁 ·海德格爾Martin Heidegger、阿爾貝·加繆Albert Camus的著作等等。他們的思想統稱為歐洲“大陸哲學”Continental Philosophy。 [29] 其主調是反對真實世界 的存在。歐陸哲學所反對的不僅是基督教的上帝,甚至酷似上帝的影子 [30] 如黑格爾的世界大同,和馬克思的烏托邦所體現的真實世界,歐陸哲學都認爲是海市蜃樓、豪不現實。這些只是人意促成來滿足人的冀望,而不是真實世界、不能詮釋生命的意義。尼采認爲“上帝之死”促使人慣常視爲最崇高的價值觀受到大大的貶值,[31] 不能再提供我們生活的方向和意義。這真空令人隨著尼采說及的“虛無主義”來應運而生(即適應時機而生)。尼采問:“如果現實是一片混亂,生命失去意義和價值,人又怎能活下去呢?”[32] 尼采的回答是:“個人故事可以令人活得有意義。”

尼采建議故事可以創造意義。無論如何,每一個真實世界論哲學家都是故事大王。從柏拉圖開始,不論那一門真實世界論哲學都藉著敘述“靈魂的旅程”故事,賦予人世界性的意義。那麼,個人故事又如何?尼采說,如果個人生活要創出意義,我們必須成為個中的英雄或主角。這裡說的英雄,並不是完成什麽偉績的英雄,而是指故事的中心人物、小說中的主角。尼采提議我們退一步來省察自己的生活,從中創建個人意義。他要求我們思考一幅圖畫:如果一個人太接近面前的東西(比如山),他所看到的前景都是細節、都是樹木。但如果這人退後一步、與所看的東西保持一些距離,這人會看到的是整個山的輪廓。尼采說看生命也是一樣。如果我們保持一些距離、彷彿是從生命的尾端來查察我們的一生,或許我們能看到全個大局、看到自己如何在個人故事中是一個如何出色的英雄、看到自己生命的意義。

這樣做,尼采稱我們為 “個人生命故事的詩人”。他提醒我們,如果我們要活得有意義,就要視生活為一種富有創造性的藝術。抓緊自己所演的角色,從個人故事中體驗到自己的人生意義。尼采還說,要成為故事中的英雄,我們需要向藝術家們學習、學習眺望自己前景、用簡化和美化的藝術角度來看劇中的我…如果沒有做到這點,我們只不過是劇中的前景罷了,而不是主角。用短淺眼光看到的前景,往往誤會是何等宏大、甚至誤會爲現實。[33] 在許多方面,苦難只不過是我們用短淺眼光看到的前景誤會為現實,但如果我們稍微退一步來看、或等一刻才看,我們會看到一幅完全不同的圖畫。

其實,個人故事與先前柏拉圖或基督教所述及的宏大叙事很相似,都是明察過去、實現目前、和預測未來。個人故事述及三件事:(1)過去的歷史; (2)個人的現況; 和(3)將來的生命。明白個人的過去和現在,就是明白個人的身份。明白個人的身份就會給人生存意義和目的,使人在混沌和逆境中得到支撐、對自己將來的生命加强信心、藉著盼望來“給人力量和支持、使人的生命得以完全。”[34]

尼采認為人面對生命的十字路口時,有機會選擇不同的重大決定。前述的張先生在痛苦難當之時選擇盼望。[35] 相反地,曾女士選擇自盡來解脫痛苦。[36] 但不管他們怎麼抉擇,這都是他們自己選擇的個人故事。尼采認為,我們是誰是由我們自己來創造。他認爲“存在先於本質”,這是存在主義的精髓。正因如此,他經常被視為首要的存在主義者。

尼采也相信救贖。對他來說,個人故事應該是與全人類故事同等重要,[37] 兩者都需要最終的救贖、都需要找到生命的意義來彌補人生的痛苦。但並非所有個人故事都是如此。有些故事所反映的是自我厭惡和絕望,都是主角認爲自己是受害者或惡棍而不是英雄。要有一個有救贖性的個人故事,這人必須創立一個自己所渴望和敬重的自我,才可以在個人生命中尋找到意義。要做到這點,尼采認爲,我們必須相信自己才是個人的保惠師,覺得世上的一切經歷實在是為自己好。如果能夠在每個時刻,不論是失去朋友或健康,或是失敗,都持著這態度,我們就會一次又一次看到明證,生活中每件事都缺少不得,都是對自己有深遠的意義,可為我們所用。[38]

但如何才能實現這種心態?尼采提議回憶過去的重大成就,[39] 忘卻小事和無關重要的事。[40] 他稱這為有創造性的健忘。他這樣解釋說:“米拉博Mirabeau已忘記了別人對他所做的卑劣行為。他不需原諒,因為他記不起了。”[41] 以現代心理學來解釋,這聽來就非常像看半杯水的例子,看杯是半空還是半滿。

這概念 – 心態的改造 – 為現代敘事治療奠定了基礎。回憶過去的成就可能有助於減輕現在的痛苦和苦難,“激起充沛活力來應付將來。”[42] 這力量會有助於鼓勵病者達成一己所定的目標,在絕症的陰影下也能繼續活下去,沐浴在盼望的曙光。

相比而言,馬丁·海德格爾(Martin Heidegger,1889-1976)

認爲生命的意義不是人自由選擇的,而是在傳統及具體的歷史情況或社會文化下發現出來的。海德格爾主要認爲傳統文化是與我們有生俱來的,而不是歸我們選擇。相反地,在我們成長過程中,社會文化已經奠定了我們心裏崇尚的不少英雄人物和與他們相關的價值觀。[43] 這些模範角色示意我們如何生活。當然,每個人仍然可以不顧社會文化的期望,選擇自己喜歡的角色。因此,鑒於每個人都有一個合一的共同目標與個別自主權,生命意義也就因人而異。

約翰-保羅·薩特(Jean-Paul Sartre,1905-1980)

並不同意海德格爾的説法。薩特認為唯一真正的生命意義是在乎擁有真實的自我。如果人不接受真實的自我,而讓自我被社會文化來構成,那麽生命就沒有意義了。他拒絕接受心理決定論:他認爲人是什麽的一個人(包括將來的選擇和行動)並不是完全取決於人的個體(如生命機理、經驗等)和社會(如文化遺產、歷史等),而是由人自己去選擇。他有句話:“我是我選擇的那個人。”薩特認為我們不僅選擇自己的身份,還選擇我們的世界,用我們的價值觀來看世界如何帶給我們意義。我們的價值觀,在薩特來説,肯定是我們自己的選擇,從而創造自己的世界。李先生患結腸癌時,[44] 他可以視之為可怕的經歷、令他成為受害者;或者,他可以持著正面的心態,將這經歷視爲有啓發性、積極的體驗,促使他說:“我希望面對問題,而不是避免問題,能夠成為孩子的好榜樣。如果我停止與病魔爭戰、了結自己,我給孩子什麼的榜樣?”在任何情況下,薩特提醒我們,我們的不幸是我們自己的創造,我們要對後果負全責。既然我們的世界是我們自己的創造,我們實在沒有藉口來推卸責任。薩特的個人自由和責任説法,明顯是受到尼采的創造自我論很深的影響。

阿爾貝·加繆Albert Camus(1913-1960)

在西西弗斯神話 的開端寫道:“只有一個真正嚴重的哲學問題,那就是自殺、定自己是否值得繼續活下去。”[45] 其實,自殺這問題只是提出生命價值問題的一個戲劇化方式而已。加繆指出,人類需要相信上帝、或相信在時間的盡頭會有一個奇蹟發生。但如果這信念與現實不符之時,生命可能會變得毫無意義、變得荒唐,與現實疏離和脫節。當人的一切價值都完全流失之時,人可能會有“致命的疲勞”,甚至渴望死亡。[46] 但雖是如此推論,加繆卻拒絕接受這種説法。他認爲即使人不相信神,自殺也是不合理的。加繆認爲,“人身處沙漠中,也可以生活和創造。”[47] 事實上,加繆指出,即使人生如何的荒謬、如何的沒有意義,人也能過燦爛的生活,[48] 因爲他認為人性推動我們繼續生活下去,我們的本性都不究生命旅程的艱辛而接受過來。加繆認爲我們應該簡單地承認生命的荒謬,以勇氣、誠信、毅力和尊嚴來活得更精彩。他建議我們享受人生的旅程而不是目的地。他認為人“不需逐步建立生命,而是應燃燒起生命來發熱發光。”[49]

明顯地,加繆的英雄是活在當下的人物。先前説及的曾女士就是這樣的一個例子。[50] 她過去常常擔心自己的業務,但自從她被診斷為轉移性淋巴瘤患者後,她學會了全力活在當下,享受著看似普通但感受非凡的生活。她說,“我覺得生活滿有驚嘆和敬畏。我盼望能和我的丈夫與孩子多些時間在一起…如果可能的話,我盼望繼續做一個有創造力的髮型師…我盼望繼續做園藝,能見到播下的種子長出令人驚嘆的盛開花朵。人人都說貓有九命。我只有一條生命,更應享受餘下的時間吧!”[51]

加繆認為期望將來會扼殺眼前的喜樂。這實在是有點道理。叔本華也以同樣的方式作如下的觀察:“人的一生都期待著會有更好的事發生…而另一方面,眼前的一切都被認爲是暫時的,都被置之不理,只看作為通往目標的路徑。因此,當這些人的生命將結束之時,大多數人回頭看都會發現他們的生活一直都沒有踏實。 他們會驚訝地發現錯失良機,在過去不經眼的和不欣賞的竟然是他們一直追求的生活目標。”[52]

生活質素

生活質素,與生命意義一樣,都是一個難以捉摸的概念,所指的是意義的重要性、生活中事物的重要程度。它被定義為“促進人們心理健康和運作能力的整體满足感。 廣汎來說,生活質素可以被看為在社團生活中對成員的身心健康有直接和定量影響的每一環節 。”[53] 這是一個描述性的術語,關乎人的身、心、社三方面的健康,以及人在日常生活中的運作能力。在身體方面,人可以營養良好和身體壯健,或是骨頭枯乾和面臨死亡。在心情方面,人的情緒可能是正面的(充滿快樂或喜悅)或負面的(經歷巨大壓力或憂慮)。在社交方面,關係可能是啓發性的或是殺傷性的,可成爲至交或孤立。可是這定義卻缺少了靈的健康:在靈性方面,人可以有平靜心靈和滿足,或是煩躁心靈和苦澀。

生活質素是因人而異、是取決於個人價值和生命意義,所以實際上很難預測到任何人的生活質素,因為不同人有不同的滿足程度。生活質素是一個概念,所以也不容易測量,與生活水平不同。英國倫敦大學學院University College, London 流行病學家安娜·唐納Anna Donald指出,生活質素可以從主觀和客觀兩方面來衡量:主觀來自調查對像本身感受(如疼痛與否或痛苦的程度);客觀則來自調查對像的日常生活運作能力。[54] 她强調這兩方面的測量缺一不可。

生活質素的含義,也因用戶而異。 Matthew Edlund和Laurence Tancredi提出五種生活質素Quality of Life, QoL 的看法,都是基於不同的個人觀念:(1)自我實現觀;(2)囘復正常觀;(3)社會效能觀;(4)理性觀;和(5)個人主義觀。他們建議,如果要了解生活質素QoL這短語,先要了解不同用戶的個人含義。[55] 首先,有些用戶認為QoL是實現個人目標(或自我實現)。其次,有人把它視為“正常生活”的能力,或者是“對社會有用的生活”;後者包括作爲家庭和社會的有用成員,比如在社會任職或實現許多社會的期望。第四個含義在理性人士來説,QoL的評估是離不開正義與平等,而第五個含義是以個人主義為觀點,以主觀性為主。這裡的QoL定義和生命意義是由個人所定,歸個人自由選擇而不是遵循一般傳統社會文化的價值觀。在安樂死的問題上,這個衝突特別明顯:即使個人有許多理由不想活下去,甚至尋找醫師來協助安樂死,社會的公意可能會極力阻止這個人所選擇的行動。

要評估生活質素,不應只局限於身、心、社範圍內,還應包括屬靈領域在内。在苦難中的末期病患者,會利用這個最後機會,來見證他們的信仰是如何令他們死得安詳。在屬靈領域裏,生活質素的表現尤其出色,所以關懷末期病者的社區團體,更應促進病者在信仰上的見證。英國倫敦大學國王學院的榮譽客座講師羅伯特·鄧洛普Robert J. Dunlop說:

生活質素問題有助我們決定是否應採取積極措施來維持生命。如果目標不是延長生命,而是維持生活質素的話,行醫者應致力為病者提供愛心的支持和安慰。[56]

探索生存意義

如果有任何人質疑生命是否有意義或價值的話,維克托·弗蘭克爾Viktor Frankl 1905 – 1997

提供了不少滿有啓發性的見解來回答這個問題。弗蘭克爾是奧地利籍的精神病專家,也是纳粹大屠殺的幸存者。他寫的書意義的探索Man’s Search for Meaning是基於他對人生的肯定:

我只想通過具體的例子來向讀者表明,不論在任何條件下,甚至是最悲慘的,生命都有潛在的意義。我認為,如果在集中營那樣極端的情況下證明這觀點,那麼我的書可能會得到申訴的機會。因此,我覺得我有責任寫下我所經歷的一切,因為我認為這書可以幫助那些容易絕望的人。[57]

弗蘭克斯在他的書中記載他在奧斯威辛Auschwitz集中營作為一名長期政治囚犯的經驗。這是一個非常可怕的死難營,入口就好像進入地獄一樣,令人想起但丁·阿利吉耶里Dante Alighieri在地獄之門所題的字句:“你進入此門,就放棄所有希望吧!”

弗蘭克爾發現自己的存在被完全剝奪:他的父母親、兄弟和他的妻子都在集中營裏過世,甚至被送到煤氣爐去殺戮。除了他的妹妹,他全部家人都在集中營裡滅亡。當他失去了一切財產,一切價值都被摧毀,身體挨著飢餓與冷酷殘暴的虐待,和知道霎時間會遭受滅絕,他又怎能找到理由繼續活下去?難怪有些囚犯在絕望中完全放棄。他們拒絕早上起來作勞工,繼續睡在營裏滿有尿液和糞便的稻草上。沒有什麼可以改變他們的主意或行為。接下來的四十八小時,明眼人都知道他們正慢慢踏上死亡的道路。[58]

弗蘭克爾認為人需要一個活命的理由。他清楚地看到,那些在集中營中沒有活命理由的人,就是最快死亡的人。他認為當生命不再有意義之時,就沒有任何活命的理由。另一方面,如果囚犯發現自己的生命有意義之時,即使活在最惡劣的環境裏,還是會肯定生命。弗蘭克爾還認為,人不僅“有能力,如果可能的話,令世界變得更好,”而且特別是,當人不能令世界變得更好,“有必要時改變自己會更好。”[59] “試想想如有不治之症,正如不能動手術的癌症,我們將面臨挑戰來改變自己。”[60] 通過發現生命的意義,我們有能力用創造性和建設性的方法將生命的消極變為積極。[61]

因此,基本來說, 即使在最殘酷的情況下(例如在集中營裏),任何人都可以在心靈上決定自己的將來、保留自己的尊嚴。弗蘭克爾說,“我們已了解人真正是什麽。別忘記是人發明了奧斯威辛集中營裏的煤氣爐;然而,那個嘴邊掛著主禱文或希伯來詩歌、昂然進入那煤氣爐的,也是人。[62] ”信仰是生活下去的重要原因。“那對自己的將來失去信心的囚犯注定會滅亡,因爲他也失去了精神支柱;他讓自己衰亡、受到精神和肉體的腐蝕。”[63]

弗蘭克爾認為意義是不能賦予,否則會相等於説教。生命意義必須靠自己來找到。它因人而異,也時時不同。故此,生命意義不能以一般方式來定義,也永遠不能清晰的回答生命意義的問題。“生命”不是模糊的東西,而是非常真實和具體的,就好像生活任務一樣,塑造一個人的命運。每個人都有不同和獨特的命運。人與人不能相比,而個人的命運也不能與其他人的命運相比。每個情況都是獨特的,需要不同的回應。有時人會發覺,自己的情況可能需要行動來塑造自己的命運。其他時候,沉思或會對他更為有利,利用這機會來意識到對他有價值的人或物。更有時人可能只需要接受命運、背著自己的十字架。每一種情況都有其獨特之處為特徵,而對目前局勢所造成的問題,可能只有一個正確的答案。[64]

我們如何才找到這個生命意義呢?弗蘭克爾提議我們可以通過三種不同方式來找到它:[65](1)創造一項工作或做一件事; (2)經歷某事或遇到某人; (3)我們對不可避免的苦難所採取的態度。換句話說,生命意義不僅可以在外在的世界中找到,也可以在內在體驗的世界中找到,例如信仰、盼望、仁愛和自由。如果苦難可以避免,要做有意義的事就是消除其原因。但是如果苦難避不了,我們可能要改變對苦難的態度。

弗蘭克爾發現,要支取為生存而奮鬥的力量,其中一個方法就是想著他的妻子,經常將她的樣子放在他眼前。

在我腦海裏,我竭盡所能抓緊我妻子的樣子。我聽到她回答我、看到她的笑容和她坦率而令我鼓舞的樣子。不論是真是假,她的樣子比起那旭日初升更加燦爛…我第一次看到生命的真相… 那真相就是:愛是人所追求的終極目標、也是最高目標…愛在人的心靈裏找到它最深層的意義…如果在那時,我知道我的妻子已經死了,我相信我仍然會凝視她的樣子,不會受這消息絲毫影響… [66]

弗蘭克爾發現他的生命意義和生存理由都是安息在愛懷中的盼望。這愛是“人所追求的最高目標”。這“愛就好像死亡一般的堅強”(雅歌8:6)。即使在集中營的凄慘不幸當中,弗蘭克爾也可以發揮他最難能可貴的自由 – 就是肯定自己所選擇的態度和確認自己靈的福祉。納粹黨特勤警衛雖是殘暴至極,也無法拿走他這自由,更不能強制他的靈魂。

在弗蘭克爾來說,生命意義(或生存理由)並不是什麽哲學之談,而完全是切切實實的。簡單來說,他所發現的意義就是“意識到在現實環境中還有什麽其他可能性…意識到是否可以在某種情況下做什麼事。”[67] 弗蘭克爾認爲我們對生活的期望並不重要;更重要的是生活對我們的期望。他認爲我們需要停止追究生命的意義,而把自己當作是受著生活無時無刻催逼著的人。我們對生命不應過於空談或深思熟慮 ,而應付諸行動去適當的活下去。生活最終會有什麽意義?豈不是要我們負起責任來解決生活的難題、完成生活不斷要求我們去辦的任務?[68]

批評與討論

尼采的個人意義是自由選擇。這論點出現兩個問題。首先,如果我知道我選擇的生活,不是基於情理而是隨意選擇,那麼當有困難之時,我可能會忍不住簡單的撤消我所選擇的,而重作新的選擇。結果是,有某一段時間我會扮演某一個角色,然後隨著我心情的帶領,在另一段時間我會扮演另一個角色。後果是,雖然每個角色都有意義,但我的生活會變得沒有任何意義、會變得荒謬。這是我對於視自由選擇為人生意義的第一個保留。我相信自由應該包含堅定的承諾,就好像先前在張先生的故事裏,亞姨的存在是張先生的生活理由。[69] 即使他早期婚姻所生的孩子反對他娶亞姨,他還是選擇娶她。這顯示了承擔和愛,為他的選擇提供了良好的基礎。

其次,如果我可以選擇為自己編寫任何生活角色,我是不可以輕鬆地將黑手黨教父寫成“英雄”人物,一個可以對動物或小孩子善良,但當自己領土被侵犯時,可以毫不猶疑的殺人?我這例子,只是一個戲劇性的方式,來展示我的觀點,就是自由也應受道德責任所束縛。[70] 當曾女士談到找醫師協助她自殺時,[71] 她也許應該考慮到道德責任;這責任不僅是涉及自己,也涉及她的丈夫和女兒。

海德格爾似乎已經解決了上述兩個問題。他的觀點 – 認爲生活意義不是隨意選擇,而是在文化傳統和當時情況影響下發現出來的 – 可以接受承擔。再者,似乎道德問題也同時消失了,因為文化傳統可以作爲道德的基礎。然而,如果遷移到一個截然不同的文化圈子裏,就好像筆者在現今北美已經生活了四十多年,請問這變化可會重新引入隨意選擇個人的生活方式?要知道,不同的文化會有不同的道德價值。

在他後期的著作中,海德格爾提議我們的生命有一個世界性的意義, 就是作為世界的“守護者”,令我們所做的一切,總是有建設性的改變這世界,[72] 而不是妨碍這世界的發展。這生命意義反映著我們的決心來維護賦予我們的基本事物次序。這自然世界給人的感覺,是一種肅然起敬的神聖感,使我們實在無需選擇我們是否應該成為它的守護者。這維護自然的本質是與生俱來的,不是我們踏入這世界後隨意選擇的。估不到在所有人中,竟然是德國首任宰相、人稱“鐵血宰相”的奧托·馮·俾斯麥Otto von Bismarck説出如下這話,“永遠不要相信一個對自然奇觀失之驚嘆的人。”[73] 海德格爾和道教徒會同意這樣的說法。現在似乎除了自然界,天地間還能令人肅然起敬的事物已是寥寥可數了。

儘管海德格爾多次否認基督教傳統神學的“上帝”存在,但毫無疑問地,海德格爾還是有一個宗教性的對像、一個令人敬虔和敬畏的對像。在他最後的公開演說中,[74] 標題是“只有上帝才能拯救我們。”海德格爾肯定了人是自然世界的守護者。這樣説來,他承認了人的生命意義也是世界性的、而不是個人選擇的,但他並不顧慮到人類歷史的最終命運,也沒有暗示到穿過彩虹橋、進入末後的天堂或烏托邦。相反地,衹要人還有生命氣息,守護者的任務是持續不斷的。它還提醒我們,生命是上天賦予我們的禮物。我們應該存著感激和敬畏之心來珍惜生命。

加繆否認生命意義的重要性。他說,“如果沒有意義,生命反會變得更好。”[75] 不過,我注意到,即使加繆之英雄人物過著荒謬的生活,但他們仍然有一個生活目標。比如他的英雄人物西西弗斯,終生用勞力生活在一個看似沒有理由生存下去的世界中,但如果反叛才是他的人生意義,那麽這就是他生活下去的理由。同樣地,西班牙傳説中的淫蕩人物唐璜,看似生活荒唐,其實他也有生活目標,就是盡可能多勾引女性。因此,在我看來,當加繆認爲有價值的生活並不需要“意義”之時,他所排除的意義並不是通常的生活目標,而是非常具體性的生活目標。他反對的人生意義,是“死板的跟著劇本去追求對自己有益處、對世界有和諧的人生。”但即使如此,又有何不可? 我認爲人生可以期望達成所定的未來目標,但也不必扼殺現時的喜樂。患了癌症的曾女士仍然可以成功的發展她的髮廊業務,但也可以同時“用驚嘆的心來觀賞那些播種後綻開的花朵。” [76] 我個人認為,隨著提高意識和加强自保,現在和將來都可以帶給我們喜樂和滿足。

對臨終病人的影響

我在中國採訪了不少病者,許多都是以盼望為生命意義的依歸,成為他們活下去的理由。他們的盼望是在別人的愛和支持下找到意義。這愛和支持往往來自家人,也來自朋友、社區以及醫療人士(例如醫生、護士等)和輔導員(心理和心靈)。在信仰和靈性中可以找到意義,賦予病者力量來忍受痛苦和苦難。一位做丈夫的對我說,“我妻子新信了耶穌基督,有了永生的確据。這給予她盼望,使她能夠繼續活下去。”[77] 一位做兒子的對我説,“我的父親和我都知道,無論我們的情況如何艱難,上帝都會照顧我們。我們相信萬事都會互相效力,使愛神的人得到益處…奇蹟可以發生。沒有信心,奇蹟是永遠不會發生的。”[78] 一位做女兒的對我説:“我的主、我的上帝給我力量,與我同行…當一切都失敗之時,信心和盼望支撐著我和我的母親。”[79] 一位做父親的對我説,“上帝幫助我的女兒從癌症中康復過來。我相信上帝也會幫助我。”[80] 一位垂死的少年人對我説:“有耶穌在我旁,負擔也輕省了。祈禱使我有能力活出新的一天。”[81] 同樣的見證層出不窮。誰說神已死了?無論生活看起來是多麼的艱難,信仰可以為人生和苦難提供意義來活下去。

海德格爾談論到“被判進入永生” 。他認為永生是沒有意義的。他說“如果現時的生活不能告訴他究竟他是誰,那麼永生又會有什麽意義呢?”[82] 海德格爾以為永生是永遠都有生命;現時有,死後也有新的生命。否也。永生是永恒的生命、是“有神同在的敬虔生命”。從宣告信仰那一刻開始,神的靈便進入信徒的心,與信徒同在。盼望不錯是期望將來達成目標,但切切實實的可以給現在意義。當盼望之目標實現時,自我價值會得到提升,自信也會得到肯定。

尼采所說及的“個人意義” 和“個人福祉”其實也有類似上天保佑的含意,都是人力圖萬事亨通、心態平和,但如何才能達到這心態呢?尼采稱之為“心理學上的藝術”。[83] 在現代心理學術語來説,也就是半杯水的看法,是看杯是半滿還是半空。當我回顧病人的生命故事之時,尼采的敘事方式給我很大的幫助,因爲我發覺帶出病人的人生意義來,實際上有助於減輕病人現在的痛苦和苦難,並可賦予足夠力量與病魔爭鬥來維持生命。

顯然,生命有意義時,它是值得活下去的。一個年長人在耶穌裏,找到自己的生活意義和目的,大大幫助他重燃生命的火焰。[84] 一個垂死的母親在她種植的花園裡看到新生命滋長時,她的精神振奮了。[85] 當死亡被視為生命週期的一部份時,生命就有了新的意義。此外,如能與自然合一生活,自然的死亡是好的。[86] 苦難也會有新的意義,如果人能意識到生老病死都是每個人所必然經歷之事,就好像雨水落在善與惡的人一樣,不分彼此。[87]

再者,與末期病人提及任何未了之事,也會有助於激發起求生慾,盼望完成這些事。

“我垂死的妻子極度希望看到她第一個孫女的誕生。這盼望使她積極地活下去。”[88]

“他渴望在死之前與長期失踪的兄弟聯繫,希望了解他們的家族有沒有男丁繼後。”[89]

“我曾經想到自殺,但我不能,因爲我的兒子還正在戒毒康復。”[90]

“我想為我的孩子而活。我不想他們生活在這個冷漠無情的社會裡而沒有父親。”[91]

這些都只是一些回應,表明幾方面的想法和行動來實現人生目標。在這些回應中,生命意義是非常個人化的,是根據個人的需要和情況來選擇。

文化和傳統也會使人發現意義。“我的爺爺相信殺死自己會帶給全家恥辱。”[92]“沒有一個男孫來繼後,他會感到很失望。”[93] 當然,這些人不一定會採納文化和傳統賦予的意義,仍然可以自己來選擇。

在作健康決定之時,薩特認爲“我們為自己(的健康)來選擇是天賦的權利。”他認爲生命中唯一的意義就是做一個真正的我。他鼓勵我們跟隨真我,不受傳統文化或過去的束縛。他認為文化傳統經常給我們很多負荷,或者過去也給我們不少情緒反應,但如果我們要過一個自由、豐盛、和有意義的生活,我們必須扔掉這些。相信他提出的生活方式,肯定有許多追隨者,特別是在中國的年輕人當中。

意志就是權力。這是尼采的所謂建議。他認爲這也是個人的生活意義。這建議遭受到不少批評。我們不清楚這權力是否對別人或是對自己。然而,另一種方法來解釋這點是考慮到這樣做,是為了保持對個人生活的控制。這對那些失去許多個人控制的病患者來説,尤為重要。他們要在冰冷的醫生診療室裡毫無怨言的脫衣服、逼自己在病床上不睡來等醫生巡房、和全身都插着導管 來屈辱受氣。在這些情況下,保留個人控制權是非常有意義的。

黑格爾承諾在歷史(或時間)結束之時,將會有一個充滿和平與和諧的世界。人與人之間的隔離也將會一掃而清。這給人不少欣慰,特別是末期病者,因爲他們往往會退縮一角、與人疏離、避免尷尬或傷害。儘管黑格爾是一個無神論者,他所承諾的大同世界令我們想起傳統基督教的“上帝之城”。不過,黑格爾認為人的存在與否,標準是“有否效用”。他這道德觀念,“不應存在,除非有用,”是功利主義的開始,明顯地影響到社會和政治對安樂死的看法:既然末期病人對社會的貢獻有限,就應考慮到“有義務去死。” 這道德觀念帶來公意與個人意願很大的衝突。

在中國,我與病患者及其關顧者(家人和專業人士)有不少的接觸。我一再而三的聽到同樣的問題:“我為什麼會有這種情況?我還年輕。我不應該有癌症。如果上帝是愛,為什麼上帝會給我這樣的折磨?”[94] “她從不抽煙。為什麼會有肺癌?”[95] 對這些問題,我沒有好的答案。弗蘭克爾引用的比喻,説來很有意思。

試想你在看一部電影。它是由數以千計的圖片組合而成。每張圖片都有它的獨立意義和重要性,但整部電影的含意只有在結尾才顯示出來。如果你沒有首先了解每張圖片,你根本無法理解整部電影的含意。生命(與苦難)不是一樣嗎?生命(與苦難)的最終含意,不是也在結束之時、在垂死之際,顯示出來嗎?並且,最終含意不也是視乎你盡一己的認知和信靠,來體驗生命每一環節的潛在意義嗎?[96]

“生命不貴乎長短,在乎活得有意義。”當我聽到這陳詞濫調的時候,我不期然想起雷門女醫師Dr. Rachel Naomi Remen(加州大學教授; 身心健康與疾病研究所創始人)的話,“健康不是一個目標; 健康是做有意義、有目的之事的生活方式。” [97] 在下一章,我們將會討論到盼望,這“導向幸福整體”的期望、這“賦予我們力量來生活得有意義、有目的”的動力、和“支撐我們渡過苦難”的盼望。[98]

第三章尾注

[1] Interview #8, Appendix.

[2] Refer to her story in Chapter 2, and in Interview #12, Appendix.

[3] A narrative is a story: an interpretation of some aspect of the world that is historically and culturally grounded and shaped by human personality.

[4] David Wong, “Comparative Philosophy.”

[5] Plato, Plato’s Phaedrus, trans. Reginald M. Hackforth (London: Cambridge University Press 1952), 247d.

[6] Ibid., 247b.

[7] Plato, The Republic, introd. Charles M. Bakewell (New York: Charles Scribner, 1928),Book 7, 518C, 278.

[8] Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Roger Crisp (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), Book II.6-7, 34.

[9] Julian Young, The Death of God and the Meaning of Life (London: Routledge, 2003).

[10] Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. John Miller Dow Meiklejohn (Mineola, NY: Courier Dover Publications, 2003), 238.

[11] Kant, 41-42.

[12] Ibid., 377.

[13] Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation, vol. 2, trans. E. F. J. Payne (Indian Hills, CO: Falcon’s Wing Press, 1958), 182.

[14] In the words of Friedrich Nietzsche, The Will to Power, trans. Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale (New York: Vintage Press, 1968), sect 1005.

[15] Schopenhauer, World as Will and Representation, 324.

[16] Friedrich Nietzsche, The Gay Science, trans. Walter Kaufmann (New York: Vintage Books, 1974), 109.

[17] Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy and the Genealogy of Morals, trans. Francis Golffing (New York: Doubleday 1956), 124.

[18] Friedrich Nietzsche, The Birth of Tragedy, trans. Walter Kaufmann (New York: Vintage Press, 1966), 21.

[19] Ibid., 17.

[20] Ibid., 5.

[21] Nietzsche, Will To Power, section 1005.

[22] Nietzsche, Birth of Tragedy, 10.

[23] Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phenomenology of Spirit, trans. Arnold V. Miller (Oxford: Clarendon Press, 1977), Preface.

[24] Ibid., parag. 642.

[25] Nietzsche, Birth of Tragedy, 26.

[26] Hegel, Phenomenology of Spirit, paragraph 584.

[27] Ellen Ott Marshall, Though the Fig Tree Does Not Blossom: Toward a Responsible Theology of Christian Hope (Nashville: Abingdon, 2006), 98.